”魅せる”だけじゃない”裏地”

April 10, 2018

上越市内で建築中の「西本町の家(仮)」の途中経過です。

南面の1階軒下の部分は、キノイエのアイデンティティでもある「すのこ天井」を設置。地元の杉材をソトとナカにふんだんに使用し、ぬくもりと経年変化を楽しむ本物感が住むほどに愛着が深まるデザインを実現しています。

そして、もちろん、内部の2階天井も同様に「すのこ天井」にします。

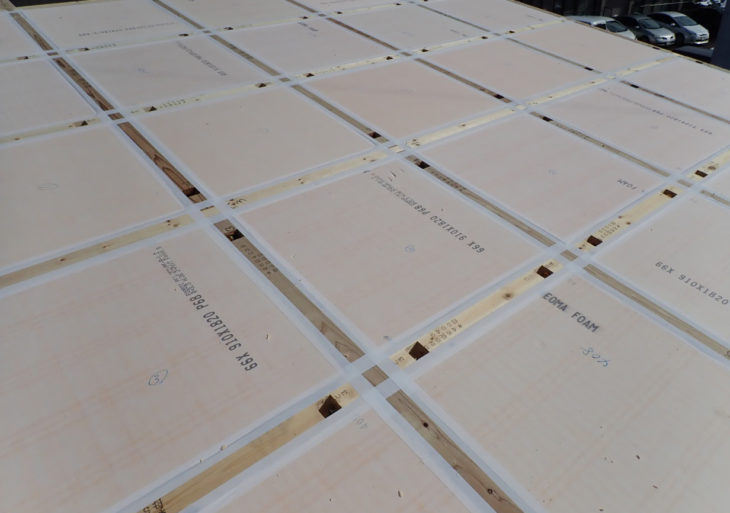

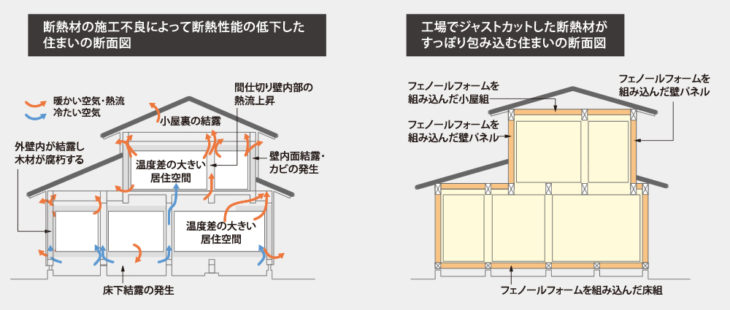

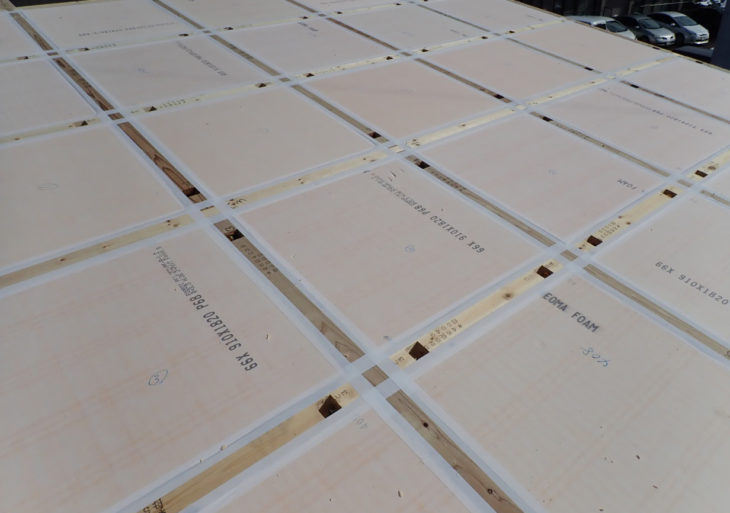

まずは、屋根の外側からは最高レベルの断熱性能をもつフェノールフォーム断熱パネルが設置され、屋根から吸収される日射熱を高い次元でブロック。

次に、内側からは付加断熱として木質系繊維断熱材(ウッドファイバー)を敷き詰めることで、驚くほどの蓄熱効果と防音効果を発揮します。

下地処理が済んだら、その下にすのこ天井を設置します。

すのこ天井にすることのメリットは、杉材の四面全てが天然木の吸放湿性能を発揮することで、一年中快適な室内環境を保つことができることです。夏は太陽から降り注ぐ灼熱をブロックし、雨季の激しい雨や冬季のあられなどの屋根を叩く音を吸収し、室内の湿度を一定に保つ・・・2階を寝室にする方にとって最高の居心地とは何か?を考えたギミックが満載のすのこ天井は、単に“魅せる”だけではない、理にかなった機能をもつ贅沢な“裏地”なのです。

|上越・糸魚川・妙高の家づくり|木の家をつくる工務店|新築・リフォーム|自然素材の注文住宅|キノイエ|カネタ建設|あたたかい家|高気密高断熱|パッシブデザイン|

共同開発~より高いコストパフォーマンスを求めて

March 29, 2018

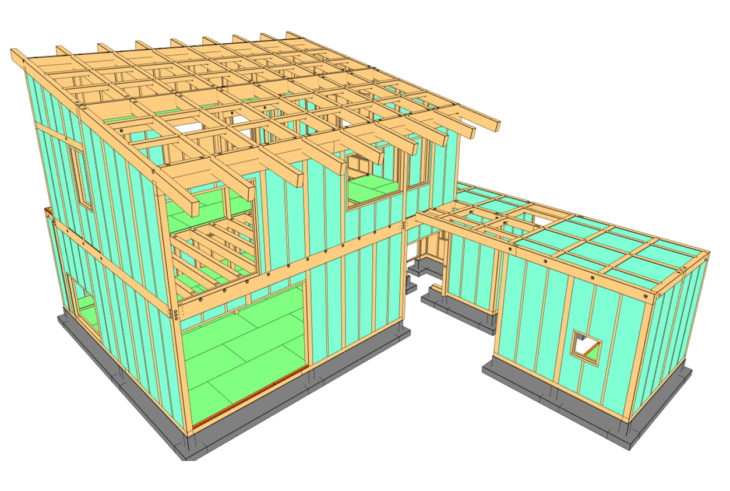

キノイエの構造は、プレウォール工法と呼ばれるパネル工法を採用しています。

この工法については、ブログで度々取り上げていますが、あらためて整理すると、採用するメリットは以下の3点になります。

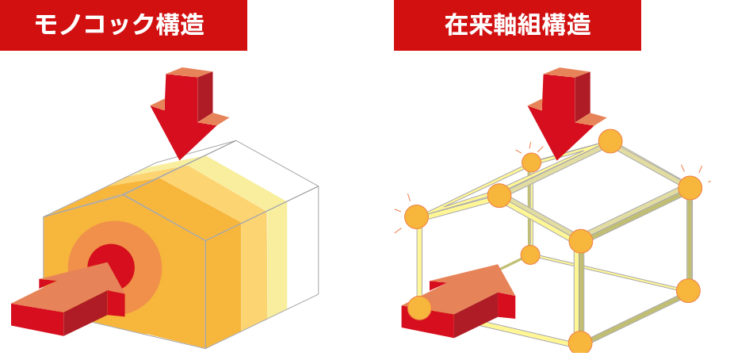

(1)繰り返しの地震にも耐える高い耐震性能

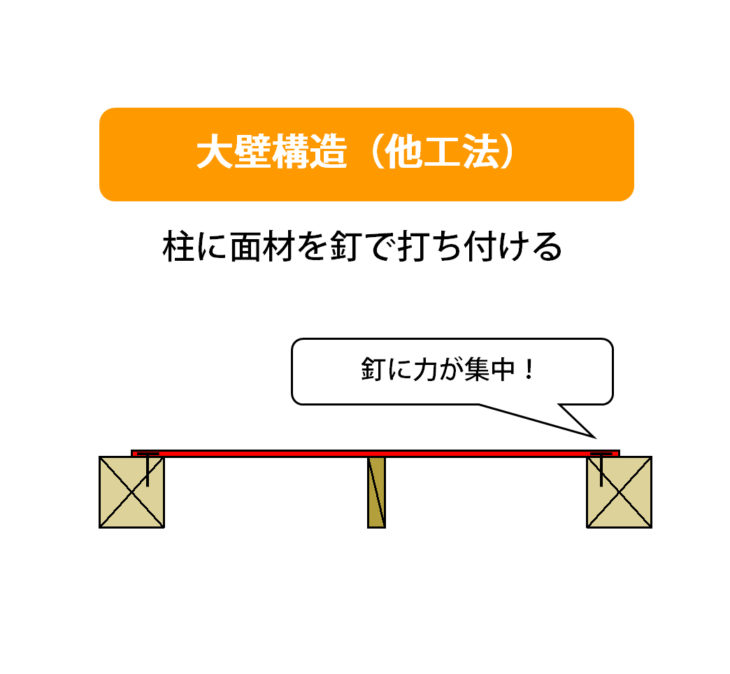

軸組と床・壁パネルを組み合わせ、耐力壁をバランスよく配置する「モノコック構造」が実現。「モノコック構造」は、ジャンボジェット機にも使われる一体構造のことで、どの方向から荷重がかかっても全体に分散し、 部分的なひずみやくるいが生じにくいのが特徴です。また、構造用合板が外面につく「大壁構造」ではなく、柱と柱の間に収まることで構造材の釘抜けによる強度劣化が起こらない「真壁構造」により、繰り返す余震にあっても耐震性能を維持する構造を実現しています。

(2)最高ランクの断熱素材による高い断熱性能

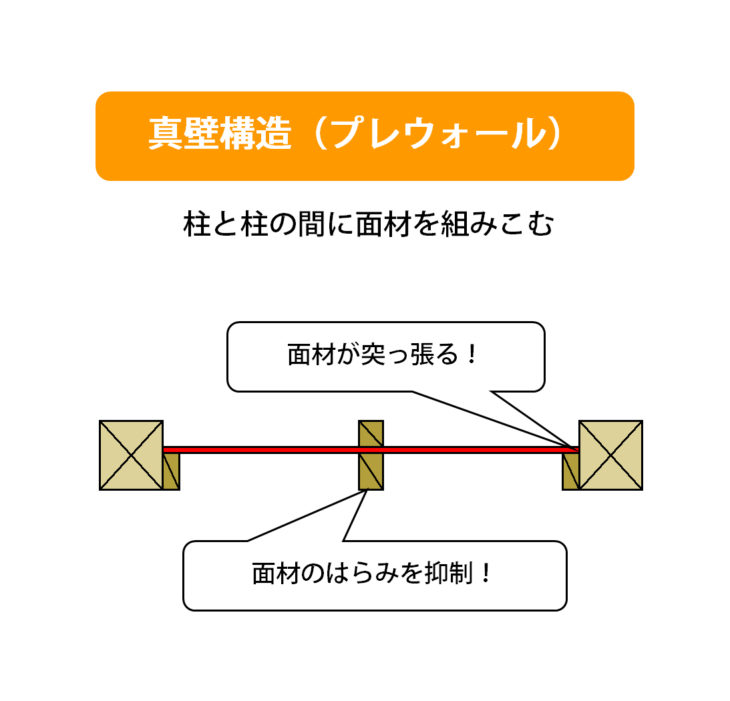

一般的な住宅に使用されている断熱材「グラスウール」にくらべて 約2倍の断熱効果で世界最高レベルの断熱性をもつ「フェノールフォーム」を採用し、家全体をすっぽりと包み込むように施工することで、より確かな高気密・高断熱を実現し、1年中、快適で省エネな家をかなえます。

(3)高温多湿な日本の気候風土に耐える高耐久性能

水を吸い込まず湿気に強いフェノールフォームは結露の心配が一切なく、長期にわたり品質特性を維持することが可能です。また、高精度の工場生産体制により生まれる商品であるため施工現場でのばらつきがないという点が大きな特徴になります。 長期に渡る安定した品質で、お客様の健康な暮らしに対する安全・安心を考えた末の選択です。

<内部結露のメカニズム>

【他素材】

壁(断熱材)の中が湿っている状態が続くと、柱や土台を腐らせる原因となり、建物の耐久性を損なってしまいます。

【プレウォール】

壁(断熱材)の中は常に乾燥。さらに気密性も高いので、湿気が入りこむすきを与えません。柱や土台が腐ることなく、健康な状態を保ちます。

なお、こちらの補足解説につきましては、過去のブログ記事(抜粋)も併せてご参照ください。

<関連ブログ記事>

さて、本日皆様にご紹介したかった話題はこちら。このプレウォール工法、実は現在の商品ラインナップに弊社の現場の知恵と工夫が反映されているのです。

<初期プレウォールパネルの商品バリエーション>

柱角105㎜用

柱角120㎜用

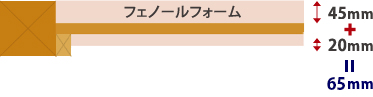

当初、プレウォールの標準仕様は、断熱材であるフェノールフォームの厚みが45㎜(柱角105㎜用)と66㎜(柱角120㎜用)がありました。2016年春、私たちはそこに、柱角105㎜の構造体に「より高断熱性能を実現するコストパフォーマンスのよいプレウォールをつくれないか」と、メーカーであるウッドリンク株式会社の開発担当者に打診。そこから弊社の技術スタッフとの共同開発がスタートしました。パネルの取付方法や金物の処理方法、配線スペースの確保など、施工現場に関わる諸課題を一つひとつクリアしながら試行錯誤を重ね、ついに2016年秋、弊社の新築現場で初めて採用(2017年春完成)されたのが、柱角105㎜に外側45㎜+内側20㎜のフェノールフォームをサンドイッチした新型のパネルになります。

<弊社との共同開発商品>

柱角120㎜に比べて壁厚が薄くなる柱角105㎜でも内側に20㎜のフェノールフォームを追加することで、120㎜角用の標準パネルに肉薄する断熱性能を実現したコストパフォーマンスの高い商品(弊社との共同開発)

これにより、これまで120㎜角の構造体でなければ実現できなかった66㎜相当の断熱レベルに肉薄するコストパフォーマンスの高いパネルを105㎜角の構造体で実現することが可能となったのです。「価格によりお客様の選択幅を広げ、コストパフォーマンスを維持しながらさらに性能の高い構造体を実現できるようにしたい」という私たちの強い思いがメーカー側との交渉を実現させました。ちなみに、この商品は現在、多くの住宅会社での採用が進んでいます。

これが元となり、その後、さらに高断熱性能を追求した柱角120㎜用の上位グレードとして外側66㎜+内側20㎜のオプションタイプが登場し、現在ウッドリンクではお客様のニーズとコストに合わせて4つのラインナップからパネルを選択できるようになっています。

<その後新たに投入されたオプション商品>

柱角120㎜用に内側20㎜の付加断熱を施したオプション商品

こうした建材メーカーとのタイアップが可能な背景には、設計に関する経験値と現場での高い施工実績に対する信頼があればこそ。

上越地域に見合った、より高品質で高耐久な家づくりを目指して、私たちの飽くなき探求・進化は続きます。

|土間のある暮らし|上越・糸魚川・妙高の家づくり|木の家をつくる工務店|新築・リフォーム|自然素材の注文住宅|キノイエ|カネタ建設|あたたかい家|高気密高断熱|パッシブデザイン|

第二のリビングとしての「土間」

March 25, 2018

昭和から平成へ。大家族から核家族へ。二間続きの和室で法事や親戚家族の集まりをするというシーンが減っていったように、日本人の暮らし、そして家の機能はパブリック重視からプライベート重視へと急激に変化を遂げました。

パブリックを重視した日本の家の象徴の一つに、土間玄関があります。履き物を脱がずに誰もが気軽に入れる場所、家というプライベートな空間の中にあるパブリックな場所、緩やかにソトとナカをつなぐ場所。作業場としての生活空間でもあり物々交換を伴う接客の場でもあった日本特有の交流スペース、昔の日本の家には土間のある暮らしが当たり前でした。

現代の家でつくられる玄関は、間取りの関係から最小限に省略されています。それでも、近隣の方の突然の訪問、夫婦のご両親やご親戚の訪問など、こと「中に上がってもらうまでもない」用事では、この狭く省略された空間でのコミュニケーションが重要になります。寒い日、暑い日は玄関ドアを開けっぱなしにすることもできません。閉めてホールに入ってもらうと今度はお互いの距離がやや近過ぎる・・・なんてことも。狭い密閉空間でのコミュニケーション、相手も気を使って、会話も手短になる・・・迎え入れたこちらもなんとなく「追い払った」ような罪悪感を感じてしまう・・・なんて経験をされた方も少なくないことでしょう。外来客と接触する重要な交差点の玄関。昔の人々の関係性に比べれば致し方ない面もありますが、プライベートの性格を強めた現代の家で、限りなく省略に次ぐ省略を重ねたことで、そのコミュニケーションのあり方までをも変貌させてしまったように思います。

そこで、キノイエでは、このスペースを現代の暮らしに生かす設計を大切にしています。

ポイントは、玄関を限りなく居室としてナカに取り込むこと。玄関土間をうまく活用した設計により、第二のリビングとして驚くほど活躍する空間に生まれ変わることができます。久しぶりに用事があって訪ねてくれた友人、届け物をしてくれた義理のご両親など・・・5分、10分で済む用事でもそのわずかな時間こそがとても大切なコミュニケーションの時間。リビングにつながる広い土間の椅子に腰を掛けてもらい、台所でお返しの品を用意しながら世間話に花を咲かせる・・・そんな緩やかなつながりこそが現代の私たちの暮らしには必要なのではないでしょうか。

もちろん、玄関を開けた来客の目にいきなり生活の場が飛び込んできたのでは、お客様も住まう人も落ち着けません。宅配便やセールスの訪問など、本当に玄関先で応対するだけで十分のケースもあります。そのあたりのこともふまえ、キノイエでは仕切り建具や視線の緩衝壁を設けるなど、空間を上手に仕切る工夫もなされています。必要に応じて、開けるときは開ける、閉めるときは閉める。このメリハリが現代の暮らしには必要です。

プランニングに必要なことは、家として必要な部屋数や畳数だけでは測れない、人と人との距離感や暮らし向きといった心理作用にも目を向けていくことにあります。かつての日本人の暮らしには、多くのヒントが詰まっています。

|土間のある暮らし|上越・糸魚川・妙高の家づくり|木の家をつくる工務店|新築・リフォーム|自然素材の注文住宅|キノイエ|カネタ建設|あたたかい家|高気密高断熱|パッシブデザイン|

3回の試験

March 22, 2018

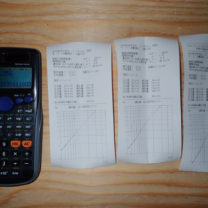

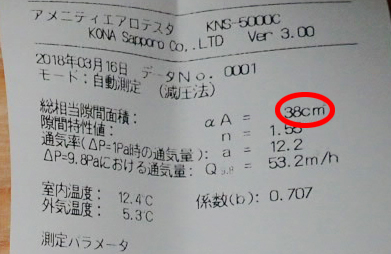

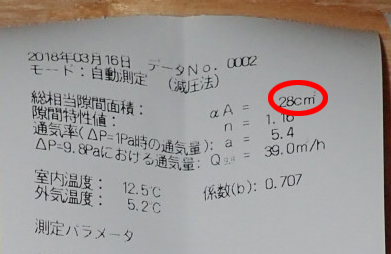

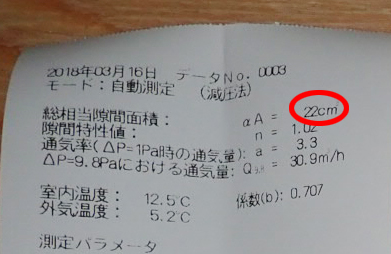

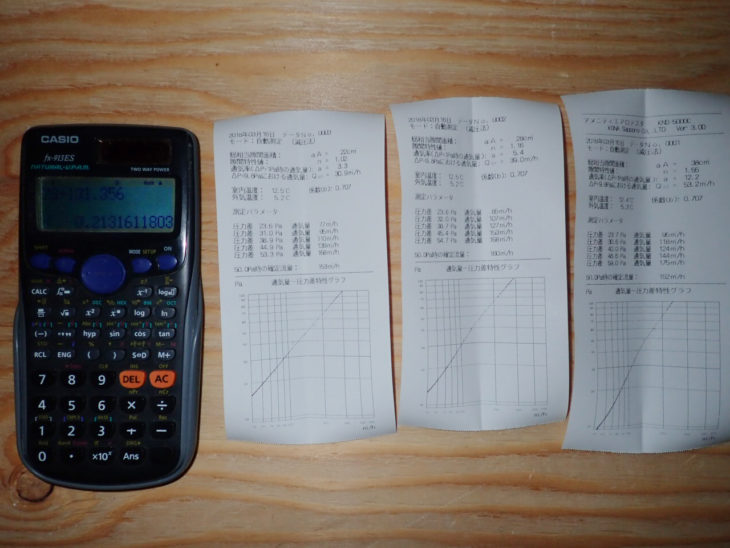

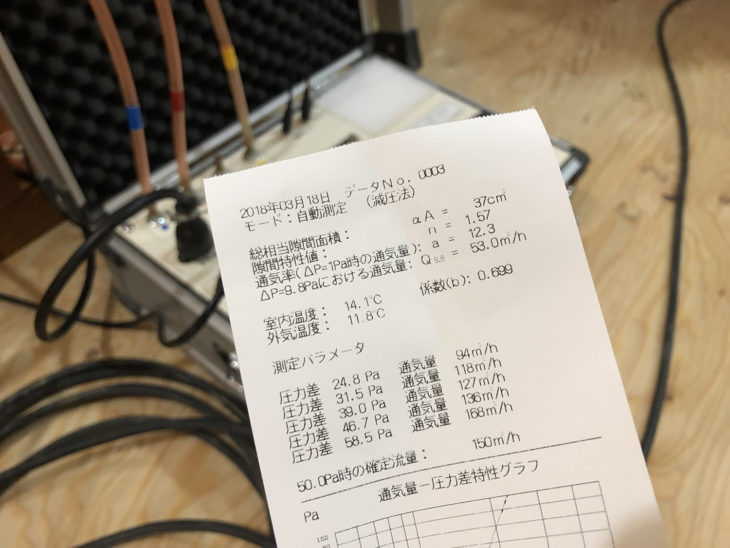

先日の「西本町の家」にて実施しました「気密測定試験」ですが、全部で3回実施し、その平均を割り出して正式な実測値としているとお伝えしていましたが、せっかくなので、全ての実測データを包み隠さずお見せしたいと思います。証拠写真はこちら。

赤い囲み線で示してあるものが、測定した隙間総面積の数字です。3/18の見学会にご来場いただいたお客様の目の前で行った試験結果では、総相当隙間面積は αA = 37㎠ でした(C値=0.28㎠/㎡相当)。今回お見せするのは事前に行った3回の測定値。室内に大勢の人がいるかいないかの違い以外は、見学会の日と全く変わらない状態で測定しています。

1回目は、総相当隙間面積 αA = 38㎠

2回目は、αA = 28㎠。

数値がよくなりました。

3回目はさらにいい数字に。 αA = 22㎠

最終的には、この全3回の実測数値を平均化し、建物の総面積で割り返して「隙間相当面積(C値)」を算出します。ちょっと読みにくいですが、下の電卓写真の表示では、「0.21316・・・」という値、つまり、この住まいの正式なC値の実測数値は、小数点第2位以下を四捨五入し、0.2㎠/㎡という結果になりました。

1回目と2・3回目の測定結果に、少し差が出ていますが、ここまで隙間が小さくなると、わずかな圧力差で分母の数値が変わります。C値は0.5㎠/㎡を切ると、性能面では申し分のない効果を発揮しますので、全く心配はいりません。反対に、これだけ生の数値は変動しやすいものだからこそ、以前に一度測定した値だけを「自社の気密性能ですよ」とうたうことは弊社の中では御法度。全棟気密測定をしながら絶えず自社の施工方法をチェックしていくという姿勢が必要なのです。

|ecoハウスのしくみ大公開|上越・糸魚川・妙高の家づくり|木の家をつくる工務店|新築・リフォーム|自然素材の注文住宅|キノイエ|カネタ建設|あたたかい家|高気密高断熱|パッシブデザイン|

今回のC値は・・・?

March 19, 2018

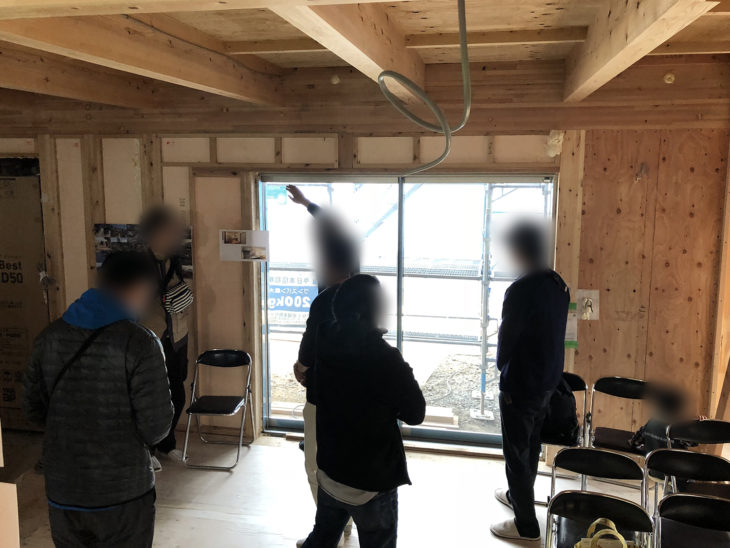

昨日の3月18日(日)に開催されました構造見学会&気密試験見学会「ecoハウスのしくみ大公開」のご報告です。

この日の昼下がり、小春日和で少し暖かさを感じる心地よさでしたが、建設中の「西本町の家(仮)」の内部は、既に断熱・気密性能が力を発揮し、これまでの寒さをそのまま内包したような室温に・・・(笑)ご来場いただきましたお客様には少し寒い思いをさせてしまいましたことをこの場をお借りしてお詫び申し上げます。

見学会では、弊社からエコハウスに関する様々な知識が得られる住まいづくりセミナーの他、構造材・断熱パネルを担当するウッドリンク株式会社様より、住まいの構造に関する詳しいセミナーが行われました。

そして、セミナーの後は、お待ちかね気密試験の実測を実施。このブログでは何度もご紹介していますが、上越地域の住宅会社の中で一棟一棟気密測定をしている会社は決して多くはありません。また、こうして実測データをその場でお客様に見ていただく住宅会社は、おそらく弊社だけかもしれません。測定データがどのような数値になるのかは、同じ設計でも施工状態によって大きく変わる可能性があります。施工に関する自信がなければ、簡単には実施できない実地試験でもあります。

さてさて、今回の結果はいかに・・・?

いろいろ書いてありますが、上から3行目に「 総相当隙間面積: αA = 37㎠ 」とあります。つまり、「この住まいに存在する全ての隙間をかき集めたら、その面積は、37㎠でした」という意味。ちなみに、名刺の大きさは、9.1㎝×5.5㎝≒50㎠。なので、家全体の隙間面積が名刺の8割に満たない大きさだという結果。

これを建築中の総面積で割った「隙間相当面積(C値)」に換算すると、その数値はなんと0.28㎠/㎡という結果になります。私たちの社内独自基準ではC値=0.5㎠/㎡以下を標準ラインとしていますので、なかなかの好成績でした。

ちなみに現在、日本の住宅性能を決める要素に「隙間相当面積」の基準はありません。つまり、各住宅会社が「高気密住宅」とうたうことに何の基準もないのです。ただし、一般的な業界の常識として、隙間相当面積(C値)が、2.0㎠/㎡以下であれば、高気密住宅であるとうたってもいいであろうという暗黙の了解があります。先ほどご紹介したように、今回の「西本町の家」の隙間相当面積(C値)は0.28㎠/㎡。業界暗黙了解値のわずか14%程度の大きさしか隙間がないという結果になりました。この体感差は、驚くほどに違います。※なお、正式なC値は、同一の方法で試験を3回行い、その数値から標準値を割り出して正式結果とします。こちらの西本町の家は最終的に、先ほどの値よりも良い結果のC値=0.2㎠/㎡となりました。

エコで健康、長寿命の住まいを構成する要素はたくさんあります。隙間相当面積(C値)はあくまでもその一つにすぎません。ですが、その要素一つひとつに対する各住宅会社の理念、考え方は同じではないので、家づくりをお考えの皆様は、こうした部分にも興味をもってみてはいかがでしょうか?

|ecoハウスのしくみ大公開|上越・糸魚川・妙高の家づくり|木の家をつくる工務店|新築・リフォーム|自然素材の注文住宅|キノイエ|カネタ建設|あたたかい家|高気密高断熱|パッシブデザイン|

いよいよ明日は

March 17, 2018

いよいよ明日18日(日)は、上越市内で建設中の「西本町の家(仮)」におきまして、「ecoハウスのしくみ大公開」と題して、構造見学と気密試験の実演を兼ねた見学会を開催いたします。予約制となっておりますので、見学をご希望の方は、お電話もしくは、イベントフォームからお申込みいただけると幸いです。

現在、会場の準備は万全。職人さんの手で丁寧に全ての箇所の気密処理が完了済みで、明日の気密検査を待つばかりです。以前のブログ「日本の住宅から「気密性能」基準が外れた理由」でもご紹介した通り、この気密性能だけは、一棟一棟の実測値だけが頼りです。はたして、今回の数値はどれくらいになるでしょうか?気になる方はぜひ会場に足を運んでご自身の目でお確かめください。

お施主様も施行中の現場を見学にいらっしゃいました。家づくりを本格的に検討を始められた頃はまだお腹の中だった赤ちゃんもご覧の通り今はスクスクと成長中。ご家族で新しい住まいの完成を楽しみにしています。

|ecoハウスのしくみ大公開|上越・糸魚川・妙高の家づくり|木の家をつくる工務店|新築・リフォーム|自然素材の注文住宅|キノイエ|カネタ建設|あたたかい家|高気密高断熱|パッシブデザイン|

西本町の家

March 15, 2018

上越市内で建設中の「西本町の家(仮)」、現在断熱施工から外壁施工へと順調に作業が進んでいます。

キノイエのアイデンティティにもなりつつある片流れのシャープな屋根形状は、通りを歩く人が立ち止まって眺めるほどの美しさがあります。

あらわしになっている軒の垂木は、先端に向かって少しだけ細くなっている、いわゆる「テーパード」デザイン。屋根形状をより美しく見せるための工夫でもあり、キノイエの特徴でもあります。

そして、内部も着々と断熱気密施工が進んでいます。

屋根の部分には外側から世界最高レベルのλ=0.020w/(m・k)という断熱性能をもつ「フェノールフォーム」パネルを敷き詰め、さらに内部からは木質系繊維断熱材(ウッドファイバー)をサンドイッチ。これによって、高い断熱性能はもちろんのこと、驚くほどの蓄熱効果と防音効果が生まれます。 屋根部分の断熱材の収まりはとても重要。高い断熱性能と薄さを両立したフェノールフォームパネルを効果的に使用することで、壁体内でのこうした合わせ技が可能になります。

そして、キノイエの高い気密性能は、現場で一か所ずつ丁寧に手作業でシーリングすることで実現しています。先日のブログ「見えないところでオンリーワン」でもご紹介したように、製品そのものの性能だけに頼らず、職人一人ひとりが丁寧な作業を行うことを「標準」とするための情報共有が、一つひとつ品質の差となって表れてくるのです。

さて、いよいよ今月18日(日)は、こちら「西本町の家(仮)」におきまして、構造見学と気密試験の実演を兼ねた見学会「ecoハウスのしくみ大公開」が開催予定となっており、既に多くのご予約をいただいております。キノイエの確かな品質と性能がわかる1日限りの見学会です。こちらを見学希望の方は、下の画像をクリックして、予約フォームにお進みいただくか、直接弊社までお電話ください。

|ecoハウスのしくみ大公開|上越・糸魚川・妙高の家づくり|木の家をつくる工務店|新築・リフォーム|自然素材の注文住宅|キノイエ|カネタ建設|あたたかい家|高気密高断熱|パッシブデザイン|

ECOハウスのしくみ大公開~キノイエの中身編~

March 1, 2018

現在上越で建築工事が進んでいるキノイエの住まいで、「ecoハウスのしくみ大公開~キノイエの中身編~」と題し、この時にしか見られない建築途中の構造と実際の気密測定を含め、高品質の住宅を見分ける様々な情報を学ぶことができる見学・勉強会を開催いたします。

開催予定日は、3月18日(日)の一日限り。キノイエの高い耐震性能の根拠となるモノコックボディの構造が手に取るように理解できる上、その場で気密測定検査を実施し、お客様に生のデータを見ていただくことで、カタログ数値では誤魔化せないリアルな性能品質を知ることができます。また、構造や断熱の専門家を交えての分かりやすいミニセミナーも同時開催します。

このイベントは昨年夏にも開催されましたが、その時に実際に計測されたキノイエの住まいの隙間相当面積(C値)は、0.27㎠/㎡でした。現在の一般的な高気密住宅の目安となっているC値=5㎠/㎡以下という値に対し、キノイエのC値はそのわずか18~19分の1のサイズ(5.4%)。例えるなら、35~40坪前後の家一軒の中に存在する隙間のサイズは名刺1枚分よりもはるかに小さいという超高気密住宅でした。ちなみに、弊社の社内基準では、C値=0.5㎠/㎡以下が標準と設定しています。この性能値は、住宅の年間光熱費の抑制に大きな影響を与える値です。ちなみに、不思議なことに、現在、日本の住宅に関する法律では、C値を測定する義務も性能を表示する義務もありません。測定すら実施していない住宅会社もたくさん存在します。だからこそ、測定結果を皆さんの目で確かめる意義が非常に大きいと私たちは考えています。(詳しくはこちらのブログ記事「日本の住宅から「気密性能」基準が外れた理由」をご参照ください)

はたして、今回の住まいではどれくらいの高い実測数値が出るでしょうか?乞うご期待です。

イベントの詳細は後日決まり次第、イベントページにて告知しますので、今しばらくお待ちください。

|パッシブハウスの施工実績|高気密高断熱住宅|工務店がつくる自然素材の木の家|上越・糸魚川・妙高の新築・リフォーム|高性能エコハウスの注文住宅|キノイエ|

34秒で見る上棟

February 24, 2018

先日の上棟の様子をタイムラプス機能で一日撮影してみました。34秒で上棟の全体像がわかります。建物の輪郭が立ち上がる様子はもちろん、大工さんたちの段取り、チームワークの雰囲気などが何となく伝わってきます。

ちなみに、柱や梁材の間にはめ込まれている薄肌色したボードのようなものは、「フェノールフォーム」と呼ばれる高性能の断熱材パネルです。最大の特徴は、同じ厚さもでグラスウールやウレタン等の断熱素材よりも数段高い断熱性能と耐久性、難燃性があるという点。つまり、高性能を維持しながらより薄くより軽くできるということ。これは施工面でのコストパフォーマンスに大きな影響を与えます。

また、この映像をご覧になってもお分かりの通り、上棟と同時に断熱施工が概ね完了しています。一般的な施工であれば、上棟後に断熱材の敷き詰めもしくは吹き付け作業が行われますが、キノイエでは上棟と同時進行で断熱パネルの施工が行われます。パネルは工場で設計に忠実に加工されたものが届けられ、非常に合理的な施工手順が標準化されているため、職人の技術のバラツキに影響を受けることなく正確な施工が可能となり、工期も短縮されます。まさに性能向上とコストダウンを両立した一石二鳥の工法なのです。フェノールフォームパネルを隙間なく施工された住まいは、高い気密性能も確保され、家中驚くほどムラなく隅々まで温かいのです。

|上越・糸魚川・妙高の家づくり|木の家をつくる工務店|新築・リフォーム|自然素材の注文住宅|キノイエ|カネタ建設|あたたかい家|高気密高断熱|パッシブデザイン|

雪国の基礎工事

February 7, 2018

上越市内で現在建設中のキノイエの住まい。こちらの建物は現在基礎工事の段階。ちょうどこの季節は降雪のタイミングと重なる時期ですので、コンクリートの打設は降雪のタイミングを見ながら慎重に判断していきます。降雪、そして気温の低下・・・この地域の気候を熟知していなければ、良質な住まいの建設はできません。そこで、ここ2週間ほどの工事内容をレビューしてみました。

1.基礎鉄筋の組み立て

2週間ほど前、基礎鉄筋の組立が完了しました。こちらの住まいは長期優良住宅認定のため、基礎の配筋は非常に緻密に組まれています。なお、「長期優良住宅」とは、2009年(平成21年)6月4日に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」によるもので、長期にわたり良好な状態で使用するために、大きく分けて以下のような措置が講じられている住宅を指します。

・長期に使用するための構造及び設備を有していること

・居住環境等への配慮を行っていること

・一定面積以上の住戸面積を有していること

・維持保全の期間、方法を定めていること

これらが数値並びに検査結果で担保されることで、税制面での優遇措置など様々なメリットがあります。詳しくはこちらをご参照ください。

2.コンクリートスラブの打設~養生

鉄筋組立完了後、コンクリートスラブの打設を行います。コンクリートスラブとは、床の荷重を支える鉄筋コンクリート造の床のことです。この鉄筋組立後からコンクリート打設前の、骨組がむき出しの状態のタイミングで雪が積もってしまうと非常に深刻なことになるため、この季節、現場監督は天気予報とにらめっこ。タイミングを見計らうことにかなり神経を使います。今回は鉄筋組立完了~コンクリート打設完了後に降雪が始まりました。現場監督の見事な天候の読みと完璧な段取りがあってこその作業です。

打設後しばらくの間、コンクリートスラブはしっかりと養生。コンクリートが一定の強度にまで硬化し、品質が安定したところで除雪作業と同時進行で次工程へ。ちなみに、コンクリートは硬化速度が肝心で、その速度は外気温によって大きく変化し、速過ぎても遅過ぎても強度や品質に影響を与えます。したがって、現場監督はコンクリートの品質を守るため、その日の天候と気温を見ながら、生コンクリートの配合を細かく調整して発注をかけます。また、今年は特に雪が多かったので、除雪作業にも一苦労。スラブ面を傷めないように丁寧に排雪作業を行うバックホウ(重機)のオペレーターさんの腕前はお見事です。

3.内部立ち上がり部分の型枠組立

除雪作業と同時進行で、今度は基礎内部の立ち上がり部分(土台を乗せる部分)の型枠組みを行います。職人さんたちの手際のよさで順調に終了。

4.立ち上がり部分コンクリート打設

立ち上がり部分の型枠完了後、晴れ間を狙って、コンクリートの打設を行います。こちらも時間と天気とのにらめっこ。現場監督の采配でこちらも手際よく完了。

5.シート養生

立ち上がり部分の打設後、型枠内部に雪が侵入しないよう、シートでしっかりと養生を行います。この後、養生が完了したら、立ち上がり部分にセルフレベリング材とよばれる、天板を均一な水平状態に調整するための処理剤を投入し、精度の高い基礎の完成となります。

それにしても今年は本当に雪の多い年。これからの建築作業も雪との戦いになります。現場監督さんと作業に従事する職人さんたちの努力に頭が下がります。

|上越・糸魚川・妙高の家づくり|木の家をつくる工務店|新築・リフォーム|自然素材の注文住宅|キノイエ|カネタ建設|あたたかい家|高気密高断熱|パッシブデザイン|

最新の記事

最新の記事 月別ブログ記事

月別ブログ記事 カテゴリー

カテゴリー