住まいの呼吸法

July 19, 2016

突然ですが、ヒトは肺呼吸、魚はエラ呼吸ですね。ヒトは肺を動かすことによって、新鮮な空気を体内に取り込み、汚れた空気・不要な空気を外に排出します。魚はエラを動かすことによって同様の働きをします。泳ぎを止めると呼吸が止まる魚もいますから、エラの機能や必要な呼吸の量にも差があるようですね。ちなみに、昆虫はどうかというと、通常、お腹の脇に「気門」という穴が開いており、自らの体を動かすことにより空気を吸い込むような働きをします。一部には、エラのような働きをする器官が付いている虫もいるそうです。つまり、すべての生き物にとって「呼吸」とは生命にかかわる重要な機能であり、その考え方や働きにも違いがあるということが分かると思います。

では、住まいはどんな呼吸の仕方をするのでしょう?住まいでいう呼吸とは、つまり「換気」のことです。住まいも生き物です。常に新鮮な空気を取り込み、汚れた空気は排出しなければ、住まいのあらゆる箇所に、あるいはそこに住む私たちの健康にも大きな影響が生じます。

実は、建てる会社によって、あるいは住まいの仕様によって、呼吸の方法が違ってくるのです。これは、日本の住宅業界自体が、この分野に関してまだ進化・発展の途上であり、規制が甘く、企業によって様々な考え方や重要度の差が存在していることに起因しています。ですので、自分たちが建てる住まいの呼吸法を知っておくことはとても重要なことなのです。

ほんの少し前までは、日本の家はほとんどが無換気に近い作りの家でした。換気といえば、必要に応じて窓を開け閉めすることで事足りていたからです。しかし、現在の住宅を取り巻く環境は激変しました。気候の変化、外気の汚染度合い、住宅の高気密化、合成建材の普及とそれに伴うシックハウスの問題などから、2003年にようやく法改正され、住宅の新築にあたっては24時間換気の機能が義務づけられるようになりました。1時間あたり住宅内の居室の空気の1/2(0.5回)を外の空気と入れ替えるよう取り決めることで住宅内のシックハウスに関する化学物質の濃度を下げることが換気の目的です。

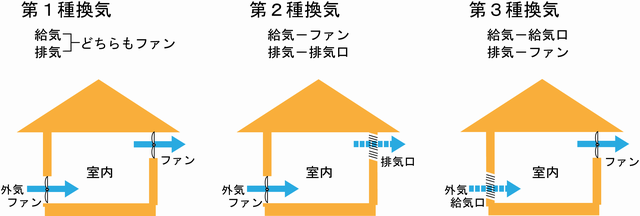

それに伴い、現在の日本の住宅業界で取り入れられている、機械による換気方法は、主に大きく以下の方法に分類されます。

<第1種機械換気>

外気を室内に取り込むことと、室内の空気を室外へ捨てるのを同時に機械で行う換気方式のことを指します。第1種換気は各居室に安定して新鮮な空気を供給する長所がありますが、給気と排気の両方にファンが必要なためにその駆動エネルギーが大きいことがデメリットになる場合があります。また、ダクト式の場合、給気ダクトが汚れると汚れたダクト内を空気が流れる事になります。

<第2種機械換気>

外の空気を室内に換気機器を使って取り込み、その圧力の差で室内に設置された換気口から空気を室外へ捨てる換気方式のことを指します。つまり、吸い込んだ分だけ、後ろの穴から抜けていくようなイメージをされるとわかりやすいと思います。最大の特徴は、常に圧力が一定になるという点です。

<第3種機械換気>

室内の空気を室外に換気機器を使って押し出し、その圧力の差で室内に設置された換気口等から室外の空気を取り入れる換気方式のことを指します。単純に第2種換気と真逆の考え方にあたるのが、この第3種換気です。また、第2種換気とは違い、常に排気を行っているため、設計によっては家の中が圧力不足(=給気不足)になるケースもあります。

ここまでは、いわゆる「呼吸の方法」の違いについての説明でした。次に、換気における最大のデメリットについて触れてみたいと思います。この3つ方法のいずれにも共通することは、換気によって外の温室環境の影響を100%受けてしまうということです。夏のじめじめした蒸し暑い空気や、冬の乾燥した冷たい空気をそのまま室内に取り込むため、冷暖房機器の負荷も大きく、また建物や人体に与える影響も大きくなります。そこで、その点に十分に配慮した設計や機械装置に関する工夫が必要になります。

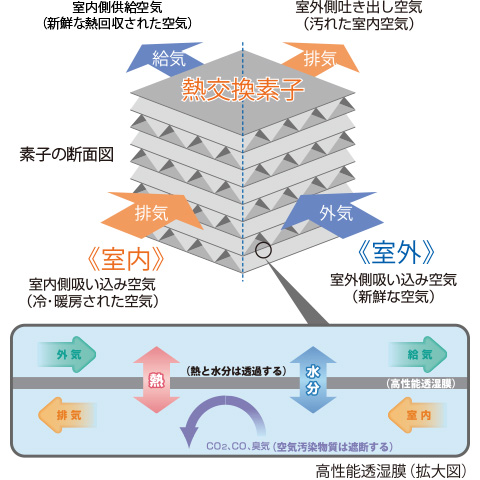

そうした中、キノイエでは、「第1種”熱交換”換気」の方法を採用しています。この方式は、単なる給排気の機械運転だけではなく、室内の涼しい(暖かい)空気を外へ捨てる際、その熱を回収・交換して室外から取り入れる暑い(冷たい)空気をなるべく室内の温度に馴染ませて取り込むことができることが最大の特徴です。つまり、換気の際に捨てられてしまう室内の涼しさや暖かさを再利用(熱回収)するので、夏はエアコン、冬は暖房等の省エネ運転にも貢献します。さらに、冬には室内の排気から水蒸気を回収して室内に戻すので、室内の乾燥防止にもなります。

この方式のデメリットは、他の方法と比べて高性能となるため、コスト増になるということが挙げられますが、外気の影響を最小限に食い止めることは、住宅の寿命、冷暖房効率、そして何より住む人の健康面で考えても必須の課題であり、健康被害や住宅の改修にかかる費用などの生涯コストを考えると、とても合理的なのではないかと考えます。先ほど、「様々な考え方が存在する」と説明しましたが、現段階において、この熱交換換気以外の方法では、皆様に安心・安全・快適をお届ける家づくりは実現できないのではないかと考えており、また、家づくりの過程において、こうした説明を絶対に省略してはいけないものだと考えています。

また、この熱交換システムについては、各社に違いがあり、多くは天井裏に設置するケースが主流ですが、キノイエでは床下に設置する方法を採用しています。床下から給気する空気の流れは、住宅の床下も計画換気の対象となり、さらに施工方法を工夫することにより、小屋裏空間でさえも空気の通り道とすることができます。

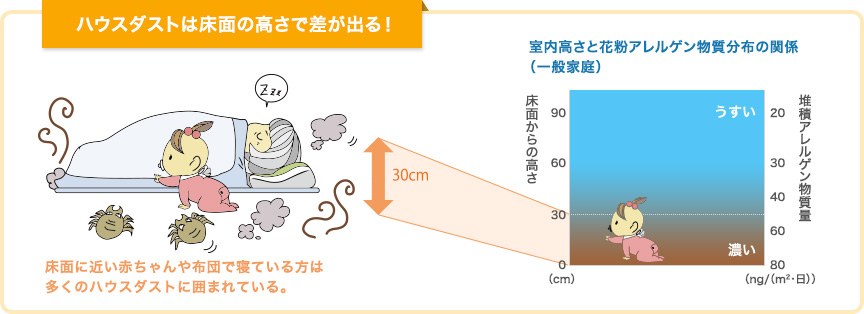

細かい話ですが、室内の排気口の配置にも違いがあり、キノイエでは天井ではなく床面に配置されています。ホコリ・花粉・臭気は床面に溜まりやすいのですが、従来の壁や天井にガラリが設置されている換気システムだと、床面に溜まったホコリや花粉を、人が呼吸をしている空間まで巻き上げてしまいます。ホコリを舞い上げて吸い取るのではなく、ゆっくりと沈んだホコリをやさしく吸い取る方式は非常に効率がよいと考えています。昔、よくお母さんが朝に掃き出し窓を開けて掃除していた記憶を思い出すと、夜中の間に沈んだホコリを効率よく除去することが目的だったのだと合点がいきます。

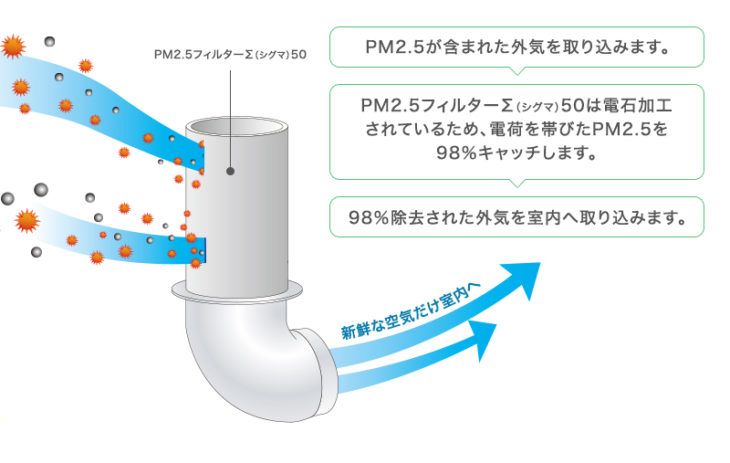

また、外気の不純物対策も万全で、花粉やPM2.5を除去できる外気清浄機を床下に設置し、ここから給気しています。加えて、床下空気の温度は、夏は外気よりも涼しく(25℃前後)、冬は暖かい(15~18℃前後)ため、住まいの空気を常にクリーンに保つだけでなく、暑さ・寒さをやわらげます。また、床下は常に換気が行き届いているため、湿気が溜まるという心配がありません。

いずれにしても、こうした緻密な計画換気と室内環境の維持を可能にするためには、住宅の気密性能を高いレベルにまで引き上げる必要があります。つまり、いくら高性能な換気設備を導入しても、家中が隙間だらけでは何の意味もありません。キノイエでは、全棟気密試験を行い、建築した住まいにどのくらいの隙間が空いているのかを厳しくチェックしています。ちなみに、キノイエの住宅隙間相当面積(C値)は0.3~0.4㎠/㎡を標準性能としています。わかりやすく例えると、40坪未満の家全体に対し、隙間のサイズが名刺以下というレベルです。現在、日本国内に流通している住宅のおよそ90%以上がC値=5㎠/㎡以上(大半は測定不能あるいは未測定)で、想定では、新聞紙を広げた大きさ以上の隙間サイズがあるといわれている中、キノイエの隙間がいかに小さく、エリアトップクラスの気密性能であるということがお分かりいただけるかと思います。なお、この気密のお話や、隙間相当面積C値の説明については、こちらのブログで後日詳しくお伝えしていきたいと思います。

人の呼吸にも腹式呼吸と胸式呼吸があるように、家の呼吸法にも違いがあり、その方法の違いが、その後の健康に大きな影響を与えます。少し専門的で難しい話かもしれませんが、とても重要な要素ですので、この機会に少し気に留めていただけたら幸いです。

|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|

吊りデッキ

July 17, 2016

キノイエのアイテムをまたまたご紹介。今回は「吊りデッキ」です。

住まいのコストダウンは至上命題です。しかし、コストダウンによっていちばん失われやすいのが、外観の個性です。特にバルコニーや出窓など、立体的な造作はコストアップの要因となり、設計上敬遠されつつあります。結果、家は平面的なつまらない顔になってしまいがちです。

そこで考案されたのが、この「吊りデッキ」。一般的なバルコニーやベランダとは一線を画し、この吊りデッキは登り梁を軒に大きく突き出させ、そこからボルトで吊る仕組み。実にシンプル。現代町家の標準設計パーツとして規格化されていますので、オリジナリティを持ちながらも施工にかかる費用がリーズナブルです。しかも、上から吊るという構造的メリットは非常に大きく、地上からの柱が不要になります。これにより、デッキ下に障害物がなくなり、自由度の高い空間設計が可能になります。

また、強度も十分にありますので、ベランダとしてはもちろん、物干し、プランターなどの植栽置き場としても機能します。

吊りデッキは、住まいに立体感とアクセントを与える機能美の優れたアイテムなのです。

コンパクトでハイクオリティ、かつコストバランスのいい住まい。それがキノイエの基本理念です。

|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|

餅まき上棟式

July 16, 2016

上越地域でも見かけることが少なくなってきた「餅まき上棟式」。塩屋新田の家の建設にあたっては、あえて、この餅まき上棟式を行いました。

「上棟式」の歴史的な背景について、少しだけ簡単に触れてみましょう。上棟式とは、日本で建物の新築の際に行われる祭祀で、棟上げ(むねあげ)式、建前(たてまえ)、建舞(たてまい)とも呼ばれます。竣工後も建物が無事であるよう願って行われるもので、通常、柱・梁などの基本構造が完成して、棟木を上げる際に行われます。式の方法や次第には、地域による違いもあるようです。

そして、地域により、ここに「餅まき」という風習が加わります。餅をまく目的は、諸説ありますが、一般的には、様々な厄災を避けるためで、神饌であり保存食でもある餅をまくことが広まったとされています。そして、餅と一緒に、この上越地域では小銭をまく風習も残っています。そもそもこれは、「家を建てる」ということが、地域の住人たちによる助け合いの共同作業であったことに由来します。穴の開いた硬貨に紅白の紐を通して投げる風習には、「よきご縁となりますように」という意味も込められています。また、家を建てられるということは、一定の富を得たということの証でもあり、地域の人々にその幸せをお裾分けすることで、地域の中での人間関係をより円滑にするためのとても大切な習慣でした。

ところが、日本の経済成長がピークに向かう1980年代以降、世帯の核家族化が進行し、建売住宅などが大量に流通するような時代に突入すると、近所づきあいの希薄化が加速していき、次第に上棟式自体の重要性が薄らいでいきました。

近年では、「上棟式は、建主が大工や工事関係者に気持ちよく仕事を進めてもらう、もてなしの意味が強い」、「わずか1時間前後の儀式に十数万円かかる」として、簡略化や省略を勧める住宅会社も多くなりました。たしかに、建主様、同時に施工会社側にも物理的・時間的な負担が生じる「餅まき上棟式」の簡略化を勧めることは、考え方としてある意味合理的であるかもしれません。

しかし、考え方によっては、むしろこんな時代だからこそ、この儀式のもつ目に見えない影響力や、先祖からの繋がり、ご家族にとっての大切な思い出など、様々な判断材料をふまえた上で、実施の有無を決めていただくことがとても大切なのではないかと考えています。

先祖代々から住み慣れた地域、あるいは新たに近所付き合いを始めようとする土地で、家を建てるということは一生に何度もあることではありません。私たちは「最高の地元ライフ」とは何か?ということを常に追求しながら、お客様の人生の大きな節目である「住まいづくり」という場面で、様々な助言など、悔いのない関わり方をしていきたいと考えています。

|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|

建具の美しさを追求する

July 9, 2016

この障子の写真を見て、ピンと来た方はかなりの建築通です。

この障子は、「吉村障子」といいます。吉村障子とは、建築家の吉村順三※氏が、框と組子の見付寸法を18ミリで統一し見込を30ミリとした障子デザイン・・・要するに全ての枠の寸法が同じになっていることが特徴。普通の障子の場合、強度や作業性を考えて大抵が外側の枠が太くなっていますが、吉村障子は外枠も中枠も同じ寸法でつくられており、これにより、閉めた時、まるで一枚の障子に見えるようにデザインされています。やわらかな光、美しいシルエット・・・ミニマリズムを追求した日本の建具は、けして和風建築のだけのアイテムではなく、様々な様式の建築スタイルにも合うということが分かる実例です。

ただし、この建具製作にはかなりの技量が要求されますので、製作できる職人は非常に限られています。キノイエには、これを非常に高い精度でカタチにできる、とても腕の良い職人さんたちが仲間にいます。弊社とは非常に長い付き合いになります。キノイエの小さな邸宅は、まさに、こうした職人たちの手仕事が随所に息づいている上質な木の家なのです。

※吉村順三(1908~1997)

日本の建築家。皇居新宮殿の建設に関わった日本の建築界の巨匠。東京都生まれ。東京芸大教授。フランク・ロイド・ライトに学び帝国ホテル建設の際に来日したことで有名なアントニン・レーモンドに師事し、彼に日本建築を伝えた人物。戦後日本のモダニズムを代表する建築家として、海外で高い評価を受ける。代表作に国際文化会館、ニューヨーク近代美術館日本館などがあります。

|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|

無垢の床~表面処理の違い

July 8, 2016

前回は、天然無垢の床材の樹種による性質の違いについてお話しさせていただきました。

今回は、その無垢の床材の表面処理に関するお話をしてみたいと思います。

無垢フローリングを表面処理するのは、表面の保護と木目に美しい表情を持たせることなどが主な目的で、表面処理剤には、現在多数の選択肢があります。

まず、これまでいちばん一般的とされていたのが、アクリル系の「樹脂ワックス」です。樹脂ワックスは塗るだけで透明で光沢のある硬い塗膜(フィルム)をつくります。乾燥時間、硬化時間が早いので、これまで広く一般的に使用されてきました。ただし、アクリル系樹脂ワックスには光沢仕上げしかなく、塗り重ねることで床材表面の光沢が増しますが、その分、天然木本来の暖かみのある風合いが損なわれるというデメリットもありました。

その後、「ウレタン塗料」が広く用いられるようになりました。ウレタン塗料は、樹脂ワックスと比較して6~10倍強の厚みの塗膜を形成し、床をしっかりと保護してくれるのが特徴です。また、表面の風合いも光沢、半光沢、つや消し仕上げなど、目的に応じてテイストを選べるのが特徴です。なお、ウレタン塗装には油性と水性があります。

そして近年、シックハウス症候群、化学物質過敏症など、室内環境の意識の高まりから「自然塗料」系と呼ばれる選択肢が広く出回るようになってきました。自然塗料とは、通常鉱物系の顔料と植物油から構成されるものを指します。樹脂(油脂)の成分の種類の違いから塗膜となって木材を保護する方法が異なります。あまに油やひまわり油等、植物の種子などから採取される天然油脂を主成分とした「オイル系」と呼ばれる浸透型の塗料、セラックやダンマル等、樹木や昆虫等の天然樹脂を主成分とし、木材の調湿機能を残しながらも塗膜を造り素材を保護するため耐水性に強い「ワニス系」と呼ばれる造膜型の塗料、蜜ロウやカルバナロウ等のロウ類を主成分とし、多くはオイルやワニス塗装後の塗膜の補助膜として使用される「ワックス系」の塗膜保護剤などがあります。

「オイルは自然塗料なので環境に優しい」という風潮もありますが、オイルには多くの有機系の溶剤が含まれる場合があります。また、頻繁にメンテナンスが必要で、そのメンテナンス時に使用するフロアオイルの大半が溶剤であるため、必ずしも自然塗料のすべてが環境に優しいとは言い切れません。

キノイエに使われている無垢の杉フローリングには、オイル系の自然塗料の中でも、100%天然成分で構成される「キヌカ」という塗料を使用しています。主成分は私たちの主食のお米(ぬか)が原料なので、「赤ちゃんが舐めても大丈夫」というのがキャッチフレーズになっています。キヌカは、浸透性の塗料です。表面に塗膜を作らないので木の呼吸を失わず、木の香り、質感と共に調湿作用を維持します。また、溶剤を使用していないので、塗装直後でも室内に臭いが残らないので、換気も不要というのが特徴です。

木目が際立ち、木になじみやすくしっとりと仕上がる100%天然塗料。無垢材の特徴を失わず裸足で暮らす日本人の生活に最適な素材をキノイエでは厳選して使用しています。

|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|

無垢の床 違いと性質

July 7, 2016

天然無垢の床。足触り、風合い、天然木の香りなど・・・やはり理屈抜きにいいものはいいですね。

本日はこの無垢の床にも様々な性質と効果の違いがあるというお話をしてみたいと思います。

まず、樹種の違いがあります。天然木は大きく分類すると、広葉樹と針葉樹に分かれます。広葉樹は、葉が広く平たいサクラやケヤキ、ブナなどがよく知られています。針葉樹は、葉が針のように細長いスギやマツ、ヒノキなどが日本では広く有名でしょう。

<広葉樹>

<針葉樹>

では、それぞれを床材として考えた場合、何が大きく違うのでしょう?針葉樹と広葉樹は、その外見の違いだけでなく、細胞と組織の成り立ちが大きく異なっています。

針葉樹のことを英語では「ソフトウッド」(softwood)、広葉樹のことを「ハードウッド」(hardwood)といいます。つまり、針葉樹は軽くて柔らかく、広葉樹は重くて硬いという性質があります。これは木の組織の密度と、その隙間に含まれる空気の量に関係しています。大半の広葉樹は組織の密度が高く、空気を含む隙間が少ないため、木は重くなります。一方、針葉樹は組織の密度が低く、空気を含む隙間の量が多いため、比重も小さく、木は軽くなります。そのため、一般的に広葉樹に比べ、針葉樹の方が柔らかくなります。

<硬い無垢の樺桜(広葉樹)フローリング>

以上のことから、複合施設内の店舗や体育館の床など不特定多数の人々が頻繁に土足で往来する場所に無垢の床材を使う場合は、オークやナラ、カリンなどの硬い広葉樹が適しているといえます。しかし、その硬さゆえに足腰への衝撃が大きくなります。一方、針葉樹は柔軟性があるため、足腰への負担を軽減する効果が得られます。加えて、針葉樹は空気を多く含んでいる性質から熱伝導率が低く、広葉樹の床に比べて足の裏へのあたりが優しく、あたたかみを感じられます。もちろん、それぞれの樹種にしかない独特の木目の美しさがありますので、一概に断定できませんが、仮に家の中でなるべく素足で快適に過ごしたいと考えた場合は、針葉樹を選択されることをお勧めします。キノイエでは、やわらかくて温かみがあり、この上越地域でいちばん馴染みの深い針葉樹の杉材を多く使用しています。

<やわらかい無垢の杉(針葉樹)フローリング(上:有節/下:無節)>

反面、やわらかいということは、弱点もあります。特に、キズがつきやすいという点では圧倒的に不利です。しかし、当たり前なことですが、どのような床板を選んだとしてもキズが全くつかないということはあり得ません。例えば、表面がシート貼りされ、ウレタンや樹脂でコーティングされた合成床材。この合板に引っかきキズや物の落下によるキズやヘコミができた状態をイメージしてみてください。キズが深ければ表面のシートが剥げ、下地があらわになります。その姿はけして美しいものではありません。キズが増えれば増えるほど価値はみるみる下がっていきます。一方、無垢床板のキズは、見方を変えると、家族の歴史として刻まれ、それはまるで長年愛用した本革の財布のように、使えば使うほどに深い味わいになっていきます。無垢材は、表面を削り、磨けばまた元の美しい木目が蘇ってきますが、合成建材はそうはいきません。「本物」のもつ質感には何物にも代えられない美しさがあります。キズ一つが付いた時、素材によってストレスの感じ方が明らかに違うというのがご理解いただけると思います。

キズを含めた経年変化を「味わい」として楽しめ、かつ健康特性をもつ自然素材の無垢材をお勧めしたい・・・そんなことを考えながら、私たちは素材を厳選しています。

・・・本日はここまでです。

この無垢の床のお話はこの後も続きます。次回は、床の表面処理についてお話ししたいと思います。そちらもどうぞお楽しみに。

|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|

欲しくなるアイテム~「箱パントリー」

July 6, 2016

キノイエのダイニングスペースにひときわ存在感を放つ収納ボックス、通称:「箱パントリー」。「小さな邸宅」の魅力を引き立てる強力なアイテムの一つです。

建築家の趙海光(ちょう うみひこ)氏による設計で、キノイエのコンセプトから生まれたオリジナルアイテムです。

サイズはいたってコンパクト。シンプルがゆえにとても美しいデザイン。その中に食器棚、配膳台、そして床下エアコンの収納スペースまで兼ねている優れものです。

光を通すことで空間に広がりを与える障子、開けると配膳台としてキッチン側の奥様とダイニングテーブル側のご主人が顔を合わせて対話できるスペースに早変わり。そして、突然の来客でも、さっと食器を配膳台に戻し、障子を閉めるだけですっきりと隠せる・・・随所に様々な工夫が施されており、コンパクトなのにとてもマルチに活躍します。

この「箱パントリー」を実際に見学できます。ご興味のある方は、上越モデルハウス「塩屋新田の家」にご来場ください。

|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|

シンプルで美しい「箱窓」

July 3, 2016

上越モデルハウス「塩屋新田の家」の玄関ホールに採用されている「箱窓」。

限りなくシンプルさを追求し、余計なものは一切排除。まさに「禅」の思想です。外から見ても中から眺めても「美しい」の一言に尽きる・・・そんなデザインを追求したアイテムの一つです。

ちなみに、中からの景色は、玄関アプローチに植えられたモミジやマユミ、アカシデ、そして長寿桜などがその季節に応じて色とりどりの表情をまるで小さなスクリーンのように映し出してくれます。

また、外からのアングルでは、中の障子を開けることによって、夕方から夜にかけて、ダイニングテーブルからの明かりがほんのりと映り、まるで看板のない小さなカフェレストランのような雰囲気です。

窓は採光と通気の他に、ソトの美しい風景の一部分を切り取り、ナカの空間に広がりや情緒を与えてくれる額縁のような役割も担っています。だから、キノイエでは、その額縁のデザインにも「飽きのこない美しさ」を追求しました。

|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|

自然の恵みを設計に~「パッシブデザイン」入門編

July 2, 2016

みなさん、「パッシブデザイン」あるいは「パッシブ設計」、「パッシブハウス」という言葉を耳にしたことはありますか?最近、建築業界ではもう流行語のようになっていて、今や、どんな住宅会社でも、「パッシブ」という言葉を多用するようになりました。そのため、誤解も多く生まれるようになりました。いずれにしても、これから住まいづくりを考える皆さんにとって、とても重要なキーワードになることは間違いありません。

そこで、本日は、この「パッシブ」という言葉について、正しい理解をしていただくため、誰でも分かる入門の入門編・・・になるような、分かりやすい具体例を用いて話をしてみたいと思います。

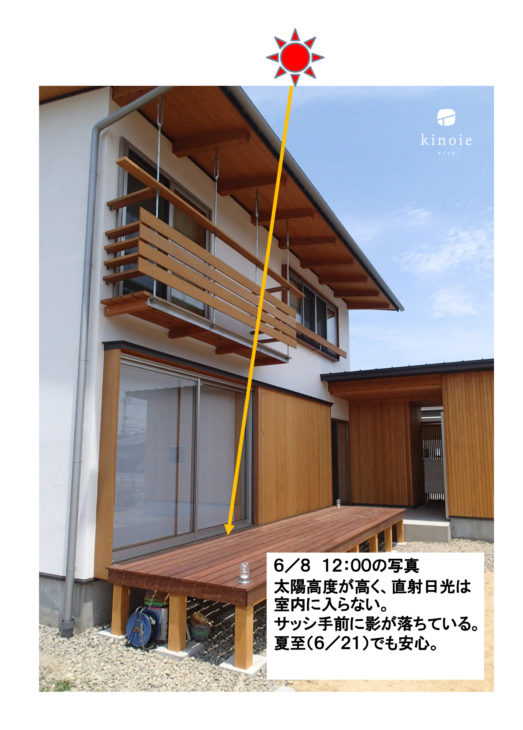

写真は、キノイエ上越モデルハウス「塩屋新田の家」の南側デッキ部分を6月8日正午に撮影したものです。2階の屋根の軒の影がちょうど1階南のサッシのラインより手前に落ちているのがお分かりでしょうか?ちなみに、そのもう少し先の6月21日は夏至です。その日の写真はありませんが、ほぼ今のラインと同じくらいです。つまり、真夏のいちばん日差しが厳しい時期に、サッシの内側には太陽光が入らないように軒の長さが設計されているのがキノイエの住まいです。反対に、真冬は太陽の位置がぐんと下がります。そのため、南の大きな窓を通してリビングの中に温かな陽射しが入り込むように工夫されています。

この塩屋新田の家も、軒の長さは、水上側(北側)、水下側(南側)、そしてけらば(東西方向)とそれぞれに固有の寸法が計算されています。単なる見た目のデザインの良し悪しではなく、一年間の日射角度を計算して設計されています。

ちなみに、塩屋新田の家の南側の庭には、モミジとセイヨウカマツカと呼ばれる2種類の落葉樹が植えられております。成長すると、隣地の視界を遮るとともに、夏は厳しい日射を緩和してくれます。冬になると葉はすべて落ち、貴重な太陽の光と熱を室内に届けてくれます。

「パッシブ」とは、和訳すると「受動的」という意味で、「能動的」を意味する「アクティブ」という言葉の対義語になります。つまり、「パッシブデザイン」、「パッシブ設計」とは、なるべく冷暖房機器の過剰な運転に頼らず、太陽の光や熱、そして風といった「自然エネルギー」をそのまま受動的に利用して、住まいと地球に負荷をかけない快適な暮らしを実現しようとする設計思想のことを言います。 太陽の光と熱、そして自然の風は¥0(タダ)です。自然の光や風を上手に活用して冬は暖かく、夏は涼しい住まいを実現することで、電気やガスなどへの依存率が減少し、省エネでありながら快適で健康的な暮らしが実現することができます。

軒の長い家。縁側があり、庭には落葉樹・・・実は、昔の日本の暮らしは、こうした考え方に基づいた家づくりを当たり前のように実践していました。夏は蒸し暑く、冬は寒い。その四季の厳しさを先人の様々な知恵と工夫で乗り越えてきました。しかし、高度経済成長の過程で、製品開発競争が起こり、私たちの暮らしの中に様々な機械器具が取り入れられると、電力・石油・ガスなどの需要がどんどん上がっていき、エネルギーの消費量、依存度が極めて高い国へと変貌していきました。今や世界レベルの問題となっている地球温暖化。日本はCo2の削減に対し、非常に高い削減目標を課せられています。達成のためには、日本のエネルギー消費の14%以上を占めている家庭用のエネルギー消費を抑えることが急務となっています。ちなみに、家庭用のエネルギー消費は、個人消費や世帯数の伸びにつれて大きく増加しており、1973年度を100とすると、2011年度は208.9と2倍以上に増加しています。(資源エネルギー庁「エネルギー白書2013」より)

パッシブデザインのこと、少しだけお分かりいただけましたでしょうか?パッシブ設計には、この他にも高い窓性能や断熱性能、気密性への適合や熱交換換気への対応など、クリアすべきいくつかの技術的なハードルがあります。私たちキノイエスタッフは、この上越地域の住宅会社でいちばん最初に一般社団法人パッシブハウスジャパンが認定する「省エネ建築診断士」の資格を取得し、パッシブハウスの研究に力を注いできました。

上越エリアでいち早く省エネ建築診断士の資格を取得したキノイエスタッフたち

省エネ先進国ドイツの厳しい基準をクリアし、日本国内で12番目に認定されたパッシブハウス「前沢パッシブハウス(富山県黒部市)」の施工を弊社で担当しました。(発注者:YKK不動産株式会社/設計:キーアーキテクツ/竣工:2015年11月)

パッシブ設計のさらに詳しいお話につきましては、今後少しずつこのブログでご紹介していきたいと思います。

|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|

メンテナンスの不安

June 30, 2016

キノイエの上越モデルハウス「塩屋新田の家」では、外壁に西洋漆喰と、地元糸魚川産の杉板を採用しています。

24時間365日、何十年と風雨にさらされるのが外壁です。メンテナンスフリーという仕上げ材はありません。まず、塗り壁と聞くと、材料も高価で施工費用が高い上に、メンテナンスにも手間がかかって簡単には手が出せないとお考えの方も多いと思います。

実際、やはりメンテナンスは必要となります。ですが、ここでもう少し掘り下げて考えてみましょう。現在、住宅業界で広く一般的に採用されている外壁材に、セメント質と繊維質を主な原料にして様々なパターンで板状に成形された「窯業系サイディング」と呼ばれる外壁材がありますが、こちらもメンテナンスは必要です。目地材のコーキング材については、日照、立地条件等にもよりますが、7年~10年の間に硬化によるひび割れや切れ、剥離などの劣化が始まり、ほうっておくと、雨水等の浸水の原因になります。また、外壁本体も現場で住宅に合わせてカットした切断面から吸水したことによる劣化、またはサイディングボードの表面の劣化によって吸水してしまい、ボードに反りが生じるなどリフォームが必要になってくるケースも少なくありません。私たちの経験上、この地域での施工経験上、15~20年でメンテナンスが必要になるのではないかと予測できます。

その場合、表面の塗装、ひどい場合は、貼り替えが必要になります。塗り壁は、既存の外壁を洗浄し、その上から塗ります。メンテナンス方法として、「貼り替える」と「上塗り」する・・・当然、費用は後者の方が安価に抑えられるケースが多くなります。

また、木の外壁も、メンテナンスは塗り替えとなります。しかも、3~5年くらいの短期です。ですが、費用は安価。一般的に、しっかりメンテナンスをしていれば、一番長持ちする外壁材だとも言われています。ですので、キノイエで使用する杉板の外壁材はメンテナンスのしやすい低い所に施工しています。20年、30年、場合によっては50年と住み続ける家です。大きなスパンで、大きな費用を数回かけるか、コンスタントに小さな費用で長持ちさせるか・・・いずれかの選択となると思います。

キノイエは、何十年経っても飽きのこない普遍的なデザインであると同時に、小さな費用で少しずつメンテナンスをしながら大切に長持ちさせる素材を厳選し、「永く住み続ける」ことを念頭においたつくりを心がけています。

|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|

最新の記事

最新の記事 月別ブログ記事

月別ブログ記事 カテゴリー

カテゴリー