技術で「閉じる」、デザインで「開く」

October 8, 2016

住まいを高気密・高断熱化することで得られるメリットが、単に「冬暖かく」「夏涼しい」ということだけでは、建築屋としてはとても中身の薄い話です。大切なのは、「暮らし方」に与える変化とメリットでしょう。

例えば、以前のブログ記事「玄関ホールを使い倒す」。この記事では、玄関ホールをリビングの空間として取り込み、小さくつくって大きく暮らす一つの工夫としてご紹介させていただきましたが、それを実現しているのは、高い断熱気密性能、つまり、きちんと「閉じる」技術が確立されているからです。

ところが、一方で、高性能な断熱材の吟味に力を入れながらも、内部に寒さを残すような設計を当たり前に行っている家づくりもまだまだ多く存在します。その典型が玄関。玄関が冷える設計のままだと、ホールと廊下も寒くなり、何重ものドアで仕切りをし、風除室まで設けて寒さに備えるような設計になっている住宅をよく見かけます。中途半端な断熱材知識のまま設計を行うと、必然的に、玄関ホールは寒い場所だと常識的に考えて、家の中にあってもさらに閉じてしまう場所が生まれてしまうのです。

これがもし、明確な根拠をもって家のナカとソトをしっかりと断熱できれば、内部は徹底して開放的な空間にデザインすることが可能となり、暮らし方にも様々な可能性が生まれてきます。玄関やホールが居間の一部になるだけでなく、床下や屋根裏も変化に富んだ内部空間になります。

正しい技術で「閉じ」、デザインで「開く」という設計思想をもつことで、住まいはよりコンパクトでも広々と暮らせる高性能なものへと進化させることが可能です。「小さくつくって大きく暮らす」をロジカルに実現する。これが「小さな邸宅~キノイエ」のポリシーです。

|新潟県上越市・妙高市・糸魚川市で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|デザイン住宅の新築・リフォーム|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|

世界一「燃費の悪い住宅」

October 7, 2016

日本の住宅は世界一「燃費の悪い住宅」であるという話を聞いたことがあるでしょうか。

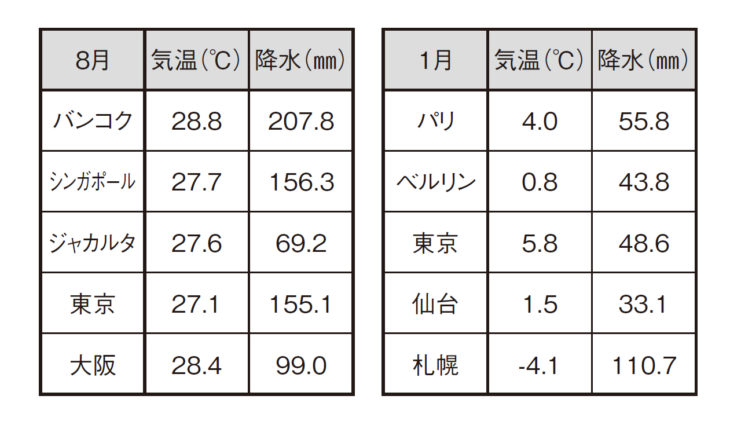

その前に、日本という国自体、住宅を建てる上では、世界の主要都市の中でも厳しい気候環境の下にいるという事実を知っておく必要があります。下の表をご覧ください。

1971年から2000年までの気温(月別平均値)と降水量(月別平均値)

※参考資料:国立天文台編『理科年表』2011年版

日本の夏は熱帯地域並みに耐え切れないほど蒸し暑く、冬は寒冷地の北ヨーロッパの寒さに匹敵する地域を多く数えます。夏の大阪はタイのバンコクに匹敵し、冬の東京は、酷寒のパリより少し暖かいだけです。一番南端の鹿児島にも雪が降ります。

冬の北ヨーロッパは都市暖房が標準ですが、日本は各世帯がそれぞれ「間欠暖房(点けたり消したりする暖房方法)」に依存しています。つまり、快適さの質がまったく違っているのです。加えて、日本の住宅は、環境先進国であるドイツやフランス、そしてイギリス等と比較して、住宅の断熱気密性能が平均的にレベルが低く、かなり遅れを取っているのが現状です。

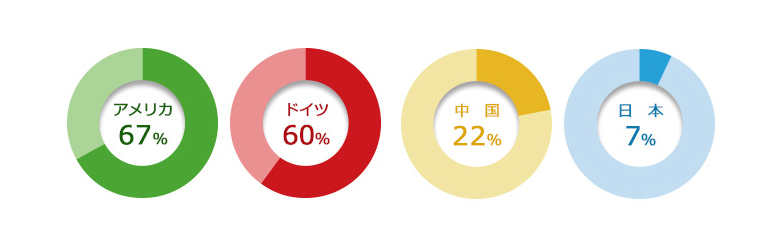

<世界の樹脂窓普及率>

出典:樹脂サッシ工業会/日本:2010-2011、アメリカ:2010-2011、ドイツ:2005、樹脂サッシ普及促進委員会/中国:2000

先ほどもご紹介したように、その過酷な気候条件下から、日本の家は、冷暖房がほぼ一年中活躍しています。にもかかわらず、住宅の断熱気密レベルが世界標準から遅れを取っているために、せっかく暖めた冬の室内の熱は、すぐに外に漏れていき、せっかく冷やした夏の室内には、外の熱気が攻めてくるという構造になっています。要するに、世界一「燃費の悪い住宅」を量産している国といえます。

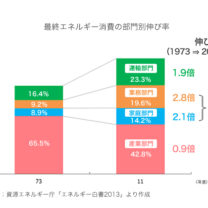

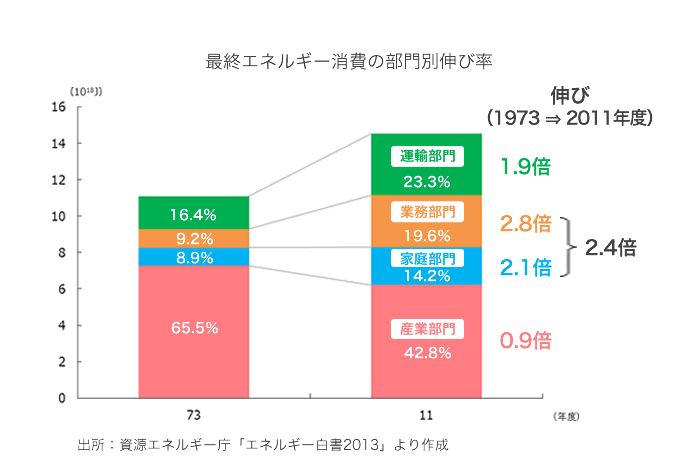

その最大の違いは国策。国が義務とする住宅の省エネ基準レベルの違いが大きいと言われています。原因は、エネルギー依存に対する危機意識と国レベルでの対応の遅れ。今や日本の全エネルギー消費量の約14%が家庭用。石油ショック前の1973年から20011年までの間に、2倍以上に増加しています。このまま家庭でのエアコン使用が抑制されずに電気消費量の拡大が続けば、化石燃料のほとんどを輸入に頼る日本国内のエネルギー事情に深刻な影響を与えることになります。近年、ようやく国もその現状に危機感を持ち始めたところです。

今まさに、日本の住宅政策は転換点に立っている状況だといえるでしょう。転換点ということは、つまり、現在は様々な意識レベルの住宅会社が混在している状況だということです。2020年に義務化が予定されている「次世代省エネ基準」は最低の基準を定めているだけで、極めてゆるい基準。本当の快適さや省エネ性能を約束するものでは到底ありません。

「燃費のいい」住まいと「燃費の悪い」住まい、あなたならどちらを選びますか?自動車に例えていうなら、本体価格だけをみて選ぶ人がいないのと同じように、住宅にも本体価格だけでは見えてこない「燃費」に関するしっかりとした根拠を見分ける必要があるのです。

|新潟県上越市・妙高市・糸魚川市で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|デザイン住宅の新築・リフォーム|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|

キノイエ タイムス vol.2

October 6, 2016

キノイエの暮らし方を広く知っていただくための情報紙「kinoie times(キノイエ タイムス)」第2号の打ち合わせを現在行っています。

今回のテーマは、「エコで健康な木の住まい」の魅力にフォーカスして、家づくりをお考えの皆様によりわかりやすく、一つでも有用な情報を持ち帰っていただけるような見学会や勉強会の企画を準備したいと、担当者の間では盛り上がっています。

ちなみに、現在表紙のデザインを検討中ですが、今のところの案はこんな感じ。このブログをご覧になった方にはちょっとフライングしてお見せしちゃいます(笑)今回の表紙は、先月行われた秋の暮らし方見学会「おうちキャンプ」の1ショット。ソトとナカをつないで暮らしを楽しむ家の魅力を少しでも感じていただければ幸いです。ただし、最終版の表紙デザインは変更になる場合がありますので、あしからず。発刊は今月中旬を予定しています。

また、前回好評だった「木の家マルシェ」の第2弾も計画も進行中です。街なかにたった一日だけオープンする小さな暮らしの市場、参加店舗の皆様と仲良くわいわいアイディアを出し合いながら、第2弾も皆様に楽しんでいただけるような催しにしたいと考えています。今回はどんなマルシェになるのか乞うご期待。

|新潟県上越市・妙高市・糸魚川市で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|デザイン住宅の新築・リフォーム|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|

まちの中にある寮

October 5, 2016

|新潟県上越市・妙高市・糸魚川市で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|デザイン住宅の新築・リフォーム|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|

本物のゼロ・エネルギー住宅はどれ?

October 4, 2016

最近、住宅業界で盛んに飛び交っているキーワードに「ゼロ・エネルギー住宅」(通称:ZEH:ゼッチ)という言葉があります。みなさんも既によく耳にしているのではないかと思います。

簡単に解説しますと、ゼロ・エネルギー住宅(ZEH)とは、Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の略で、住まいの断熱性・省エネ性能を上げること、そして太陽光発電などでエネルギーを創ることにより、年間の一次消費エネルギー量(空調・給湯・照明・換気)の収支をプラスマイナス「ゼロ」にする住宅を指しており、経済産業省がその基準を定めています。これに基づき、住宅会社各社は、盛んにこのZEH対応を消費者の皆様にアピールしています。

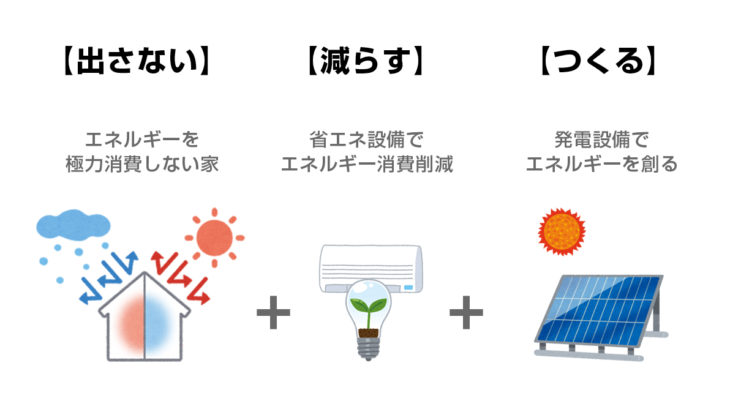

まず、ZEHの基本的な構成要素を知っておきましょう。ZEHの基準を構成する要素を非常に単純化したものが下のイラストです。

<ZEH(ゼロ・エネルギー住宅)を構成する要素>

ZEHの基準は大きく3つ。(1)エネルギーを極力消費しない住宅性能を持つこと(2)エネルギー消費をこれまでよりも削減できる省エネ設備を搭載していること(3)太陽光発電など、創エネ設備を搭載していること となっています。それぞれの項目に対して一定の基準を満たしたもの、あるいは、総合的な数値で、エネルギー収支が“0”と判定された住宅をZEHとして認定しています。

ところで、ZEHという言葉のイメージも影響してか、「ZEH=高性能で快適な省エネ住宅」というイメージを持つ方が多いと思います。たしかに、これまでの住宅よりはある程度性能面で優れた住宅であることは間違いありません。しかし、経産省が認めるZEHの基準は、実はかなりゆるい基準となっており、幅広い解釈で適合させることが可能なのです。

つまり、先ほどの3つの基準は、どこを大きくするかで調整が可能です。例えば、多少断熱性能が悪くても一定容量の太陽光発電パネルやコージェネを採用すると容易に基準をクリアしてしまうということです。これにより、家電メーカー系あるいは家電メーカーとタッグを組むハウスメーカーなどは、この仕様を標準として消費者に推奨してくる傾向にあります。少々乱暴ですが、イメージとしては下のような感じです。

<機械設備に頼ったZEH>

機械設備の性能数値が高いことは悪いことではありません。しかし、その背後に隠れて、住宅そのものの断熱性能がおろそかにされているケースがあります。そこに大きな問題があります。住まいの温かさ・涼しさの快適さは機械設備の性能以上に、住宅の高度な断熱化と気密化がカギを握っています。この断熱気密の仕様が中途半端になっていると、せっかくの機械設備の空調性能が100%発揮されず、無駄な電力で部屋を過剰に温め(冷やし)ながら、高額な初期投資をした大型の太陽光パネルの発電に頼らなければならない状況が生まれます。ゼロ・エネルギー住宅なのに・・・です。

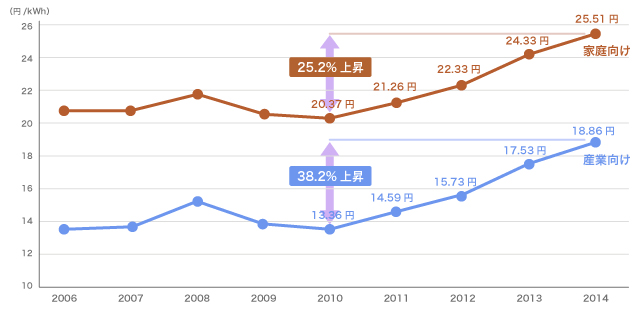

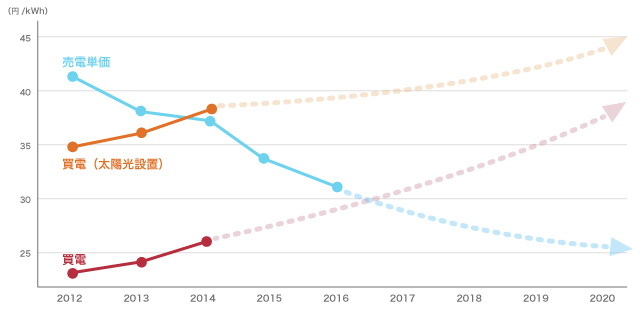

しかも、機械設備はやがて寿命を迎えます。その時の買い替えコストも考えておく必要があります。さらに、世界のエネルギー事情を考えた場合、電気代がこのままの値段で推移することになるのか大きな疑問符が付けられています。太陽光発電の買取料金も電力会社でいつまで保証されるかが焦点になってきます。

<電気料金の推移>

引用元:資源エネルギー庁

<発電買取価格の推移と予測>

引用元:資源エネルギー庁

実は、いちばん裏切らないのは、まるで厚手のコートを羽織るように、家の断熱性能を高めて、エネルギーのロスを極力防ぐことです。漏れるエネルギーを極力抑え、冬は自然の太陽熱を住まいの中に取り入れるパッシブデザインの家にすることで、機械設備の容量も小さくすることができ、初期投資金額を下げることができます。

<外皮性能を上げ家自体を高性能化>

そして、電力事情の変化にも最も影響を受けにくく、住まいとしての資産価値も高いままで維持することができます。

本物のゼロ・エネルギー住宅を選ぶなら、まずは住宅の基本的な断熱気密性能を極力上げることを第一に、機械設備は極力最小限となるような導入を心掛け、将来の買い替えコストやエネルギーコストの変動リスクに備えましょう。

|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|

最高の地魚ライフ

October 3, 2016

たまには、食の話題も投稿したいと思います(笑)

でも、テーマはあくまで「最高の地元ライフ」。上越地域の地元の魅力に関する話題をお話ししたいと思います。写真は、弊社で設計事務所さんを通じてお仕事のご相談もいただいている地元のお寿司屋さんのネタ。白身を中心に、全て地物のネタでそろえたおまかせにぎりです。

みなさん、どこまでネタの名前が分かりますか?

正解はこちら。左から、めくら穴子、活タコ、甘えび、バイ貝、真ダイ、コチ、マツガレ(マツガレイ)、ツヅラメ、キジハタ、サバ です。ちなみに、「めくら穴子」はウナギ目のホラアナゴの俗称。地元の居酒屋でよく塩焼きで登場します。食べた人にしか語れない独特の食感と風味は、特に日本酒好きの方にファンが多いですが、そのにぎりとなればさらに格別です。生命力がとても強い種なので、滋養強壮の元としても珍重されています。淡泊な味わいの「マツガレ」は一般的には「マトウダイ」と呼ばれる魚で、通年水揚げされ、刺身はもちろん、煮付や揚げ物にしても美味しい地元の定番です。「ツヅラメ」は正式には「キツネメバル」、「タヌキメバル」と呼ばれることが多い魚。後述する「セイカイ」よりはやや大味ですが、歯ごたえのある食感が特徴の魚です。

西の魚と東の魚が行き交う上越地域の日本海沿岸。地形的な特徴で、沿岸部がすぐに水深100mを超える深海になっていることから、様々な魚種が生息しやすい環境になっている上、漁師にとっても好都合な環境になっているのです。本当に海の幸が豊富で、季節によっても旬の味覚が大きく変わります。少し前であれば夏の代表的な魚である「タチウオ」が。そして、この後は冬の代表的な味覚である「アンコウ」が登場。「東のアンコウ、西のフグ」と云われるほど、全国的にもメジャーな存在です。そして、そのアンコウの次にやって来るのは、地域を代表する魚「セイカイ」。例年2月~5月にかけて水揚げされる、地元ではとてもメジャーな魚です。また、この他にもベニズワイガニやホタルイカ、メギスなど、誇れる地域の魚がたくさんあります。

これだけ豊富な種類の地魚が味わえる地域に暮らしていること自体、本当に幸せなことだと実感します。その昔、子供たちはおつかいで、近所の魚屋へ行き、丸一匹の姿でたくさんの種類が並んだ中から選び、その場で板前さんに捌いてもらい、家族の人数分を新聞紙にくるんで持ち帰るというのが日常の風景でした。どこにでもある家族の風景、現代は少しずつ変化していますが、地元での最良の暮らし方を大切に考え、家族とつながる、ソト(自然)とつながる、地域とつながる住まいづくりを提供し続けていきたいと思います。

|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|

低温住宅は病気のもと

October 2, 2016

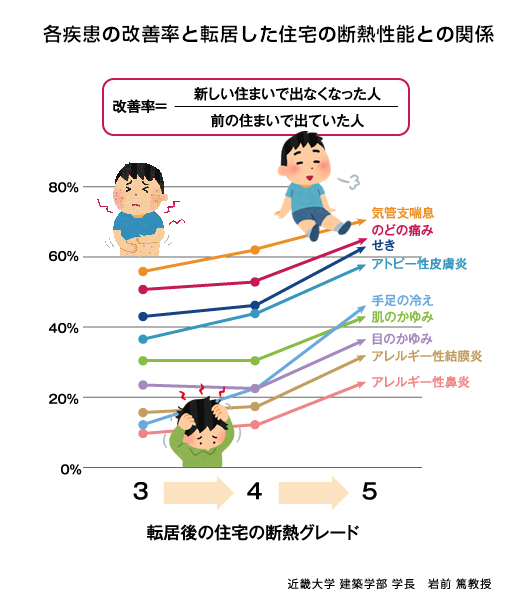

「低温住宅は病気のもと」・・・これを裏付ける興味深いデータがあります。下の表は、近畿大学の岩前篤教授による「高断熱住宅(体を冷やさない住まい)の健康影響度調査」結果です。新築の戸建て住宅に引っ越しした人約3万5千人に対し、転居前後の健康状態と家の断熱性能についてアンケート調査を行い、最終的に2万人以上の回答を集めた結果をまとめたものです。「健康住宅」というキーワードに関心の高い方は特に必読の内容です。

この結果から、断熱性能の高い住宅へ引っ越した人ほど手足の冷えはもちろんのこと、気管支喘息やアトピー性皮膚炎等のアレルギー症状改善など、健康面での改善率が高いという結果が出ています。このような症状に悩むご家族をお持ちの皆様にとっては、オーガニック素材の選択の他にもとても重要な検討事項があるということをご理解いただけると思います。物理的な因果関係ははっきりと解明されてはいませんが、低温状態の家で暮らすことは、健康面でリスクを負うことになるのは明らかです。また、あるデータによると、高性能なエコハウスに住むことで一人当たり年間9,000円ほど医療費が抑制できると言われており、その後の介護リスク等を含めると、一生涯で負担するコストの差は莫大な金額になると予想されます。

そこで、大事なのは、「低温」と「寒さ」の違いです。「寒さ」とは体で感じるので、人は服を一枚羽織ったり、暖房の温度を上げるなどして対応できます。しかし、家自体が「低温」状態であることに気付かずに過ごしているケースがあります。リビングでウトウトしてそのまま朝を迎えた、テレビに夢中になっていたら、気がつけば足先が冷えきっていたなど、無意識のうちに低温状態の中に長時間身を置いている状態こそが非常に危険なのです。

住まいの低温状態の根本を解決するには「断熱性能」の向上が不可欠です。そして、断熱性能を総合的に決める要素は、単に断熱材の性能だけではなく、窓の選択、正確な気密施工と正しい換気空調計画が組み合わされてはじめて実現できるものです。健康リスクと介護リスクを考え、イメージだけの健康住宅ではない、しっかりとした性能根拠を語れる住宅会社を選びましょう。

少しずつ秋の気配が深まってきました。そうこうしているうちに寒い冬がやってきます。寒さと健康、日本の住宅との関係については、今後も少しずつ解説していきたいと思います。

|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|

丸テーブルがつくるやわらかい日常

October 1, 2016

丸テーブルには、四角いテーブルにはない良さがあります。

ひとつはスペースの取りやすさと動線が非常にスムーズになり、周囲を動き回れるようになる利点。長方形のテーブルだとどちらか端を壁に寄せたり、角が邪魔になって通り抜けしづらい間取りになる場合が多いのですが、その点、丸テーブルは小さなスペースにあってもしっかりと余白を活用できます。サイズも非常にコンパクトで済みます。4人家族であれば、テーブルの直径は最低110cmほどから、6人家族でも最低120cmほどあれば十分です。

そして、もう一つの良さは、「みんなが顔を合わせることができる」点です。長方形のテーブルとは違い、全員が同じ距離で向かい合い会話ができるので上座も下座もなくなり、自然と関係もやわらかくなります。

毎日忙しい生活を送っている私たち。家族それぞれに時間に追われ、ゆっくりと家族全員で向き合える時間はとても貴重です。せめて食事の時間だけは全員が向かい合わせで会話を楽しむ・・・そんなお手伝いができるのが、この丸テーブルなんです。

家具選びも重要な住まいの設計の要素です。家具一つで、暮らしのやわらかさが変わります。

|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|

建てた後に気付く大事なこと

September 30, 2016

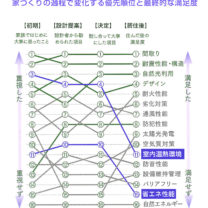

下の表をご覧ください。とても興味深いデータがあります。

これは、関東近郊で2009~2014年度の間に住まいを新築した人を対象にしたアンケート調査の結果で、家づくりを始めようと思った時に重要視していた項目と、家が完成し住んでみた後の満足度の変化を追いかけたものです。この結果から、ある重要な事実が見えてきます。

中でも「室内温熱環境」と「省エネ性能」という項目にご注目。「室内温熱環境」については、検討段階~決定段階に至るまで重要視ポイントで5位以内に入り、それなりにこだわっている感じがありますが、最終的に住んでみた後の満足度は11位にまで後退。また、「省エネ性能」については、目に見えない(にくい)項目だからか、あるいは「よくて当たり前」だと認識されているためか、そもそも計画時の重要度が低くなっています。そして、最終的に住んでみた満足度は15位にまで低下しています。つまり、この2つの項目は計画当初の重要関心度の高さに比べ、結果として住んでみたら不満が大きい(=がっかり度が非常に大きい)項目であるといえます。

なぜこのようなことが起こるのでしょう?それは、「快適で省エネな家は注文しても簡単には手に入らない」という現実、つまり、残念ながら、多くの設計者や施工者がちゃんとした設計・施工ができているわけではないという現実を物語っているのです。だからこそ、間取りや価格、デザインなど「目に見える」項目以上に、肝心な実際の「住み心地」と「健康」、そして「生涯コスト」を満足させてくれる、確実な性能知識と施工技術を備えた会社選びがとても重要になってくるのです。

|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|

大事なことは目に見えない

September 29, 2016

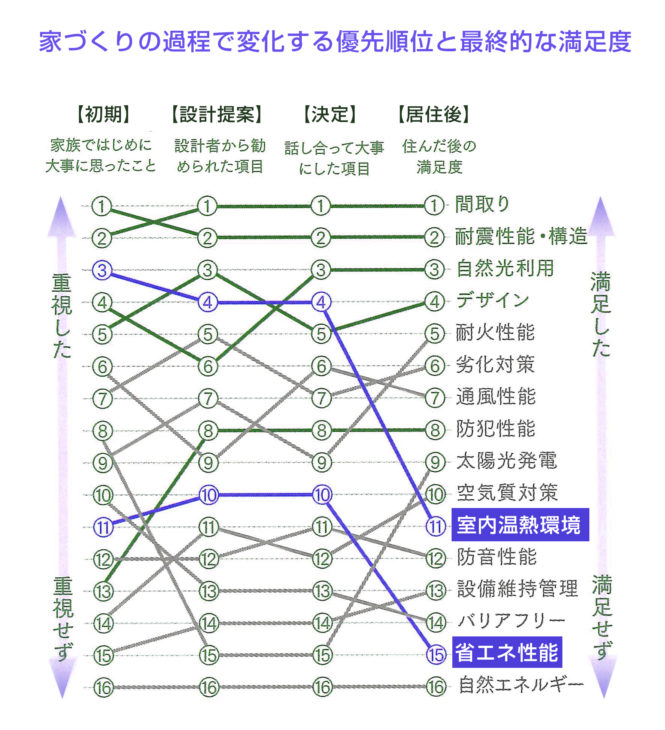

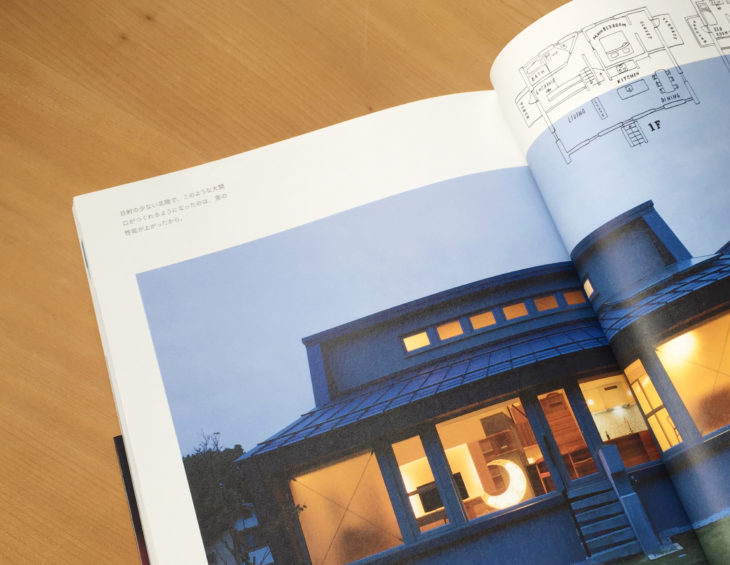

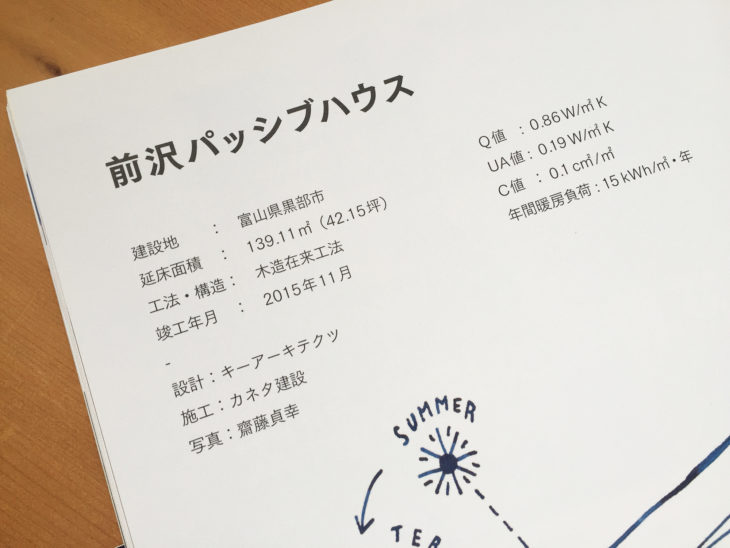

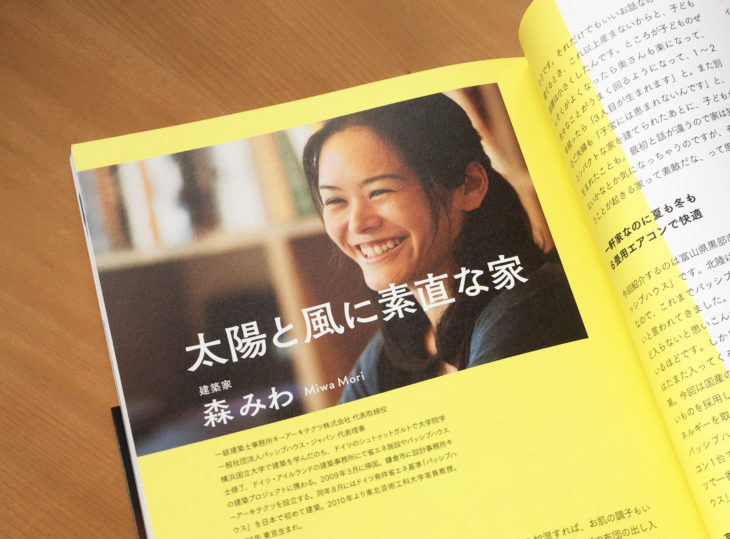

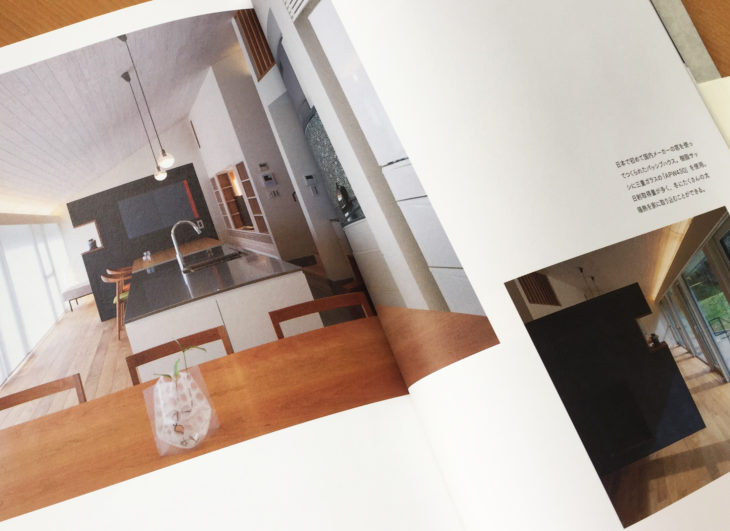

以前から注目していた書籍がいよいよ発刊され、弊社の手元にも届きました。

その名も『あたらしい家づくりの教科書』(新建新聞社)。アマゾンの書籍紹介欄には、こう記されています。

365日×数十年過ごす生活の舞台としてふさわしい家とは何か?

この本は、はじめて家を建てる人を対象に「良い家づくり(高性能なエコハウス)の意義(メリット)」を伝える指南書。健康、光熱費、デザイン、暮らし方、地域経済や地球の裏側の話まで、目に見えない部分を、わかりやすいイラストや写真、説得力のある言葉で表現している必見の1冊です。家づくりをお考えの方は、ぜひ一読されることをお勧めします。キノイエが目指す考え方が凝縮された一冊です。

ちなみに、9人のエキスパートの顔ぶれは、業界の中では知る人ぞ知る錚々たるメンバーです。

今泉太爾(日本エネルギーパス協会)/伊礼智(伊礼智設計室 代表)/岩前篤(近畿大学 建築学部長)/竹内昌義(東北芸術工科大学 教授/みかんぐみ共同主宰)/前真之(東京大学 准教授)/松尾和也(松尾設計室 代表取締役/パッシブハウス・ジャパン理事)/水上修一(YKKAP 執行役員 商品企画部長)/森みわ(キーアーキテクツ 代表/パッシブハウス・ジャパン代表理事)/三浦祐成(新建新聞社 代表取締役社長)

|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|

最新の記事

最新の記事 月別ブログ記事

月別ブログ記事 カテゴリー

カテゴリー