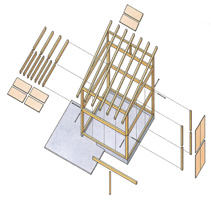

小さな邸宅のメリット その1

August 19, 2016

家の断熱・気密性能が高ければ、省エネであることは誰でもわかる話ですが、性能と同じくらい、家のエネルギー消費に影響するもう一つの要素についても考えなくてはいけません。

「大は小を兼ねる」・・・これは、日本が高度経済成長全盛期に沸いた時代、特によく使われた言葉です。サイズは大きい方がよく、機能は多い方がよい。足し算すればするほどよくなる・・・これがその時代の概ね一般的な価値観でした。

ですが、今はどうでしょう?大きいことは必ずしもいいとは限りません。

ちなみに、大きな動物は、摂取するエサの量も多くなり、また呼吸の量も多くなります。それと同じように、家の面積(容積)も大きくなればなるほど、冷やしたり温めたりしなければいけない面積(容積)が増え、消費する光熱費も上がります。しかし、そこに住まう家族の人数が同じであれば、どうでしょう?当然ですが、一人当たりの専有面積(容積)が増えることになります。つまり、一人が快適になるために使う光熱費が跳ね上がるということになります。

省エネ住宅を考える際、一軒分の家で必要とするエネルギー量がどのくらになるのか?というものさしで冷静に考えてみると、小さな家であることの付加価値の大きさに気付くのではないかと思います。

でも、小さくすれば窮屈になるのではないか?・・・たしかに、ただ小さくしただけでは、脳がありません。どこをどう小さくするのか?が肝なのです。

例えば、普段全く使わない部屋やスペース。これは、プランニング段階のヒアリングの甘さ、設計の甘さで生じる無駄な空間です。居心地を考えながら、どこで本を読み、どこで寝ころび、どこで会話を楽しみ、どこで書き物をするのか?などを一つひとつ丁寧に考えたプラン、反対に言えば、「使わない場所」、「居ない場所」を極限まで引き算されたプランを見ると、案外、間取りの足し算では考えられなかったサイズの空間に落ち着きます。そして、そうしたミニマリズムを極めたプランには、必ず庭や縁側、軒下空間などの緩衝空間に、窓の位置やサイズを含めた「ソトとナカのつながり」を考えた設計思想が入っています。

また、平面だけでは見えてこないこともあります。天井はむやみに高くせず、人が落ち着くと感じられるちょうどいい高さを導き出します。そうすると、イマドキの家ではこれが標準と言われる天井の高さよりは少し低いものになります。ですが、これがまた何とも言えない視覚効果を生み、落ち着いた空間が生まれます。「天井の高い家はいい」とは限らないのです。

キノイエは、「小さくつくって大きく暮らす」ことをモットーにしています。コンパクトでハイクオリティ、そしてコストバランスのいい住まい・・・小さいことはまずエコであること。今回は、「小さな邸宅」イロハの中の「イ」のお話でした。

|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|

黄金比

August 18, 2016

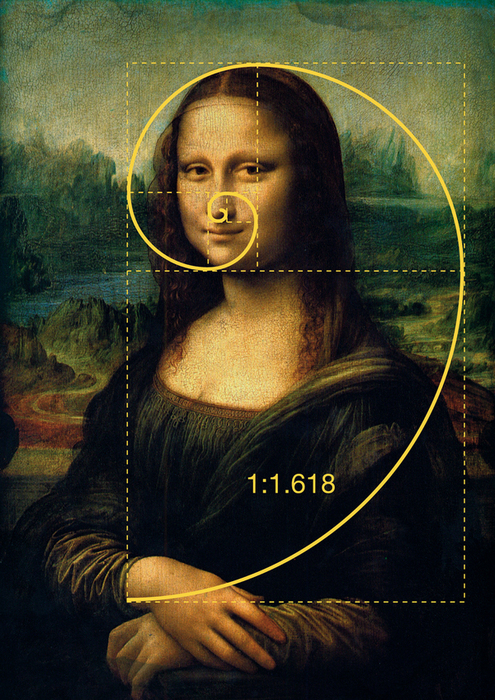

世の中に存在するもので、美しいといわれる多くの工業製品やアート作品の共通した考え方に「黄金比(Golden Ratio)」というものが存在することをご存知ですか?

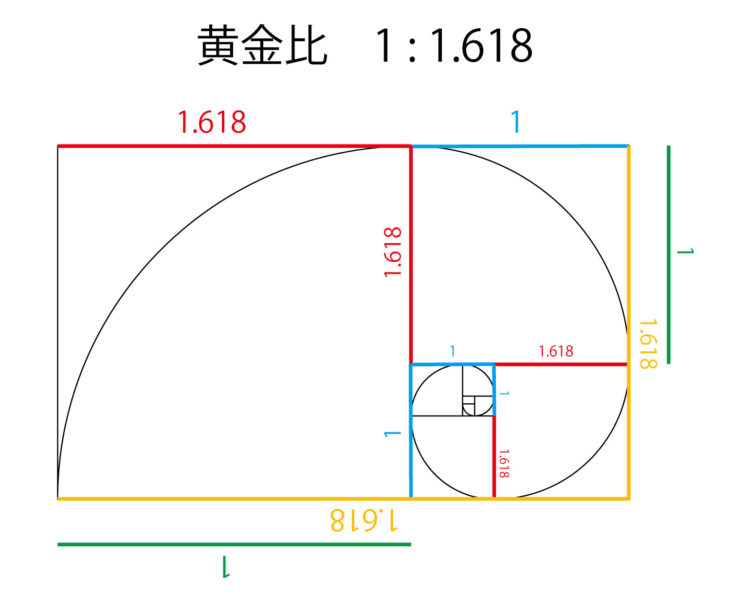

黄金比とは、線分を一点で分けるとき、長い部分と短い部分との比が、全体と長い部分との比に等しいような比率をいいます。具体的には、1対1.618という比率が黄金比で、実は自然界にもこの黄金比が反映された動植物が数多く存在しています。

この考え方の起源は、紀元前古代ギリシャの時代にまで遡ります。黄金比はヨーロッパでは古くから最も美しい長方形として親しまれ、ルーブル美術館にあるミロのビーナス、ダヴィンチのモナ・リザ、エジプトのギザにある大ピラミッド、ギリシャのパルテノン神殿、パリの凱旋門、スペインのサグラダ・ファミリア、そして日本でも鹿苑寺金閣をはじめとした多くの建築物にこの黄金比が使われているようです。

そして、現代では、多くの先進的な工業製品やアートデザインなどにもこの黄金比が利用されており、分かりやすいところでは、Twitterやペプシのロゴにもこの考え方が反映されています。

実は、偶然ですが、キノイエのデザインにも一部この考え方が反映されています。写真は、上越モデルハウス「塩屋新田の家」の外観に、少々乱暴ですが、黄金分割と黄金螺旋(対数螺旋)のベクトルを重ね合わせてみたものです。まちの顔になるような美しい外観を・・・と設計段階で試行錯誤した結果、玄関アプローチの位置、ベース(母屋)とゲヤの配置、庇の高さ等、おもしろいほどこの黄金比率に収まっています。

ちなみに、この黄金比の他にも、日本で発祥し、古くから多くの日本建築で使われている比率として、「白銀比」と呼ばれるものがあります。白銀比は2種類あり、「大和比」と呼ばれる1対1.414の比率と、「第2金属比」と呼ばれる1対2.424の比率があります。ちなみに、A3、A4といった用紙サイズの規格、薬師三尊像、法隆寺の他、多くの生け花、仏像の顔などには、大和比が使われています。

美しさとは、人それぞれ固有の感性だという意見もありますが、時が流れても色褪せない美しさには、この黄金比や白銀比のように、自然界、あるいは古代から受け継がれてきた普遍的な法則が存在しているのだと思います。

キノイエは、常に心地よいデザインを求めています。流行や斬新なアイディアにも学ぶべきことはたくさんありますが、それ以上に、この普遍的な美しさにこだわり、そのまちの顔となるようなデザインを追い求めていきたいと思います。

|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|

自然のスクリーン

August 17, 2016

先日のブログで夏休みの宿題について少し触れましたが、子供たちはどんな場所で宿題を書き上げていますか?

こちらは、糸魚川にある平牛の家。

2階のフリースペースは子供たちのオープンキャンパス。階段側に向いた造り付けのデスクの向こうには、ピクチャーウィンドウを配置。金山など近隣の山々や周辺の田園風景。田園風景は季節の移ろいにによって、収穫時期の黄金色→稲刈り後の萱草色→雪が覆われた銀箔色・・・と色とりどりに変化。この風景を時折眺めながら、あれこれと想像力を膨らませながら勉強をする子供たちの姿が目に浮かびます。

日本では借景という言葉があります。元々は造園の技法を示す言葉で、比叡山の山並みを借景としている京都の正伝寺や円通寺の枯山水に代表されるように、はるか遠方の景観を庭園の構成上重要な要素として生かそうとする技法をいいます。地元の街並みや自然の風景を住まいにどう取り込むのか考えることは、家づくりにとってとても重要な要素。比叡山ほどの大げさな話ではありませんが、生まれ育った地元の原風景を財産として捉え、家族に残していくことを大切にしていきたいと素直に思います。

窓は自然のスクリーン。ソトとナカをつなぐ重要なデバイスです。平面の間取図だけを見ていては気付かない、小さくつくって大きく暮らすための工夫。キノイエのスタッフは常にこんなことを考えながら仕事をしています。

|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|

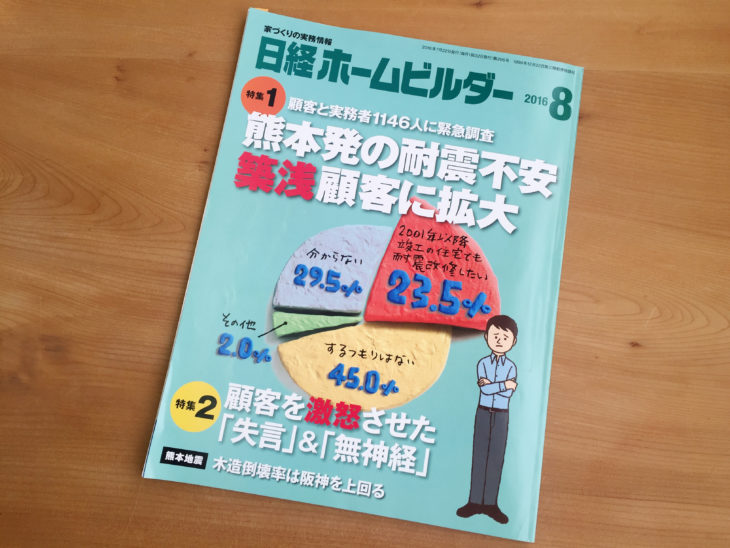

北陸初!住宅業界の「F1」に携わる

August 16, 2016

キノイエの建築技術レベルはどのくらいですか?・・・そう聞かれたら、迷わずこう答えます。

「上越エリアでトップ、いや、全国でもトップクラスです」

ちょっと大袈裟じゃないか?(笑)と思われるかもしれませんが、実はその根拠がちゃんとあるのです。なぜなら、世界最高レベルの超高気密・高断熱基準、ドイツ認定の「パッシブハウス」、その北陸エリアで初の建物の施工を担当したのが私たちの会社だからです。

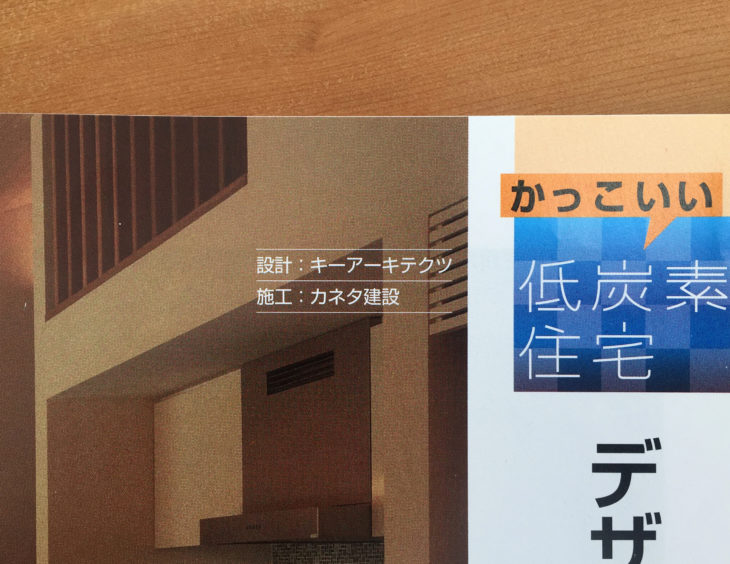

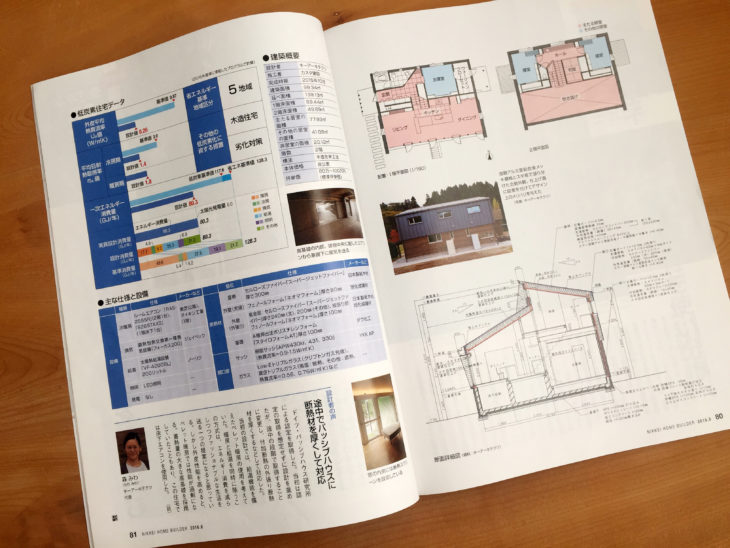

全国で12例目、北陸エリアでは初のパッシブハウス認定となった「前沢パッシブハウス」(富山県黒部市/発注者:YKK不動産株式会社/設計:キーアーキテクツ/施工:株式会社カネタ建設/竣工:2015年11月)

日本でも少しずつ認知され始めている「パッシブハウス」とは、ドイツの物理学者ウォルフガング・ファイスト博士が発案し、1991年にパッシブハウス研究所(ファイスト博士が創設)で確立された省エネ基準。「年間の冷暖房負荷」※1 「気密性能」※2 「住宅全体の一次エネルギー消費量」※3 の3つの項目で一定の基準※4を満たすと認定されますが、日本でもまだ15例ほどしか実績がありません。それだけ、設計・施工に関して相当の技術レベルを要求されるため、誰でも簡単に取り組めるという建物ではありません。まさに、住宅業界の「F1」のような存在なのです。

実は、私たちキノイエを運営するカネタ建設は、全国で12例目、北陸エリアでは初のパッシブハウス認定となった「前沢パッシブハウス」(富山県黒部市)の施工を任され、昨年11月に完成を迎えました。ちなみに、前沢パッシブハウスの性能値は以下のようになります。

Q値:0.86W/㎡K /UA値:0.19W/㎡K /C値:0.1㎠/㎡ /年間暖房負荷:15kWh/㎡・年

今月発売された住宅業界の全国誌『日経ホームビルダー(8月号)』に、そのパッシブハウスの施工事例「前沢パッシブハウス」の記事が大きく取り上げられています。発注者は、YKK不動産株式会社、設計は、一般社団法人パッシブハウス・ジャパンの代表理事を務める森みわ氏(キーアーキテクツ代表)。そして、施工は、キノイエを運営する弊社カネタ建設。今、業界で非常に注目を集めている建物の施工を成功させたことで、私たちの建築技術レベルに関する信用度は非常に高いというお墨付きをいただく形となりました。

私たちキノイエスタッフは、この上越地域の住宅会社でいちばん最初に一般社団法人パッシブハウスジャパンが認定する「省エネ建築診断士」の資格を取得し、パッシブハウスの研究に力を注いできました。住宅業界の「F1」ともいわれる、今回のドイツ認定パッシブハウスの施工ノウハウが、現在のキノイエの基本性能に生かされていることはいうまでもありません。

前沢パッシブハウスの設計者であるキーアーキテクツ代表森みわさん(写真中央)とスタッフの皆さん(写真右から2人目、3人目)そして、カネタ建設のスタッフたち

※1 冷暖房負荷

室内の快適な温湿度を保つため、冷房・暖房で必要とするエネルギー量。

※2 気密性能

密閉により、空気の流れや熱・水蒸気などの出入りを妨げる性能。

※3 一次エネルギー消費量

電気やガスなど、住宅で消費するエネルギーを作り出すために必要なエネルギー(石油・石炭)を熱量で表したもの。

※4 パッシブハウス基準

「冷暖房負荷が各15kWh/m2以下であること」「気密性能として50Paの加圧時の漏気回数が0.6回以下であること」「一次エネルギー消費量(家電も含む)が120kWh/m2以下であること」の3つをクリアすることで認定される。

【パッシブハウスについての詳しい情報はこちら】一般社団法人パッシブハウス・ジャパン公式HP「パッシブハウスとは?」

|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|

夏休み

August 15, 2016

お盆休みも終盤となりました。皆様はいかがお過ごしですか?

お墓参り、親戚が集まっての食事会、同窓会、家族での海・山へのレジャーなど、様々な思い出の1ページが綴られているのではないかと思います。

そして、お盆が過ぎたあたりから、子供たちにとっては、そろそろ夏休みの宿題が気になり出す頃ではないでしょうか?

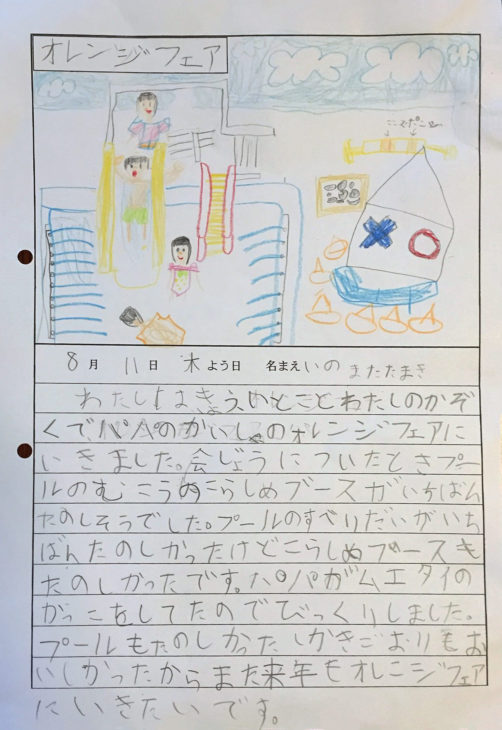

ちなみに、弊社代表猪又の次女たまきちゃん、夏休みの宿題絵日記には、こんな1枚がありました。

パパはムエタイ選手(ニセモノ)をやっていたんですね(笑)

それぞれの思い出、住まいと共に最高の地元ライフを。

|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|

わたませ

August 14, 2016

お盆ということもありますので、本日は、仏事、とりわけ仏壇に関係する話題を取り上げてみたいと思います。

皆様は「わたませ(わたまし)」という行事、ご存知でしょうか?この言葉に耳覚えのある方は、出身地やお住まいの地域がかなり限られてくると思われます。

「わたませ」、地域によっては「わたまし」と呼ばれるこの言葉、漢字では「渡座」と書きます。正式には「渡座法要」。その意味は「新しい家に渡りませ」という言葉に由来しているという説があります。

渡座(わたませ)法要については宗派の違いや諸説ありますが、誤解を恐れず一言で説明すると、お仏壇に新しく御本尊をお迎えしたとき、家に新しくお仏壇をお迎えしたとき、また修理したお仏壇が帰ってきたとき、そのお家に仏さま(お内仏)を迎え入れる入仏法要のことです。他にも「御遷仏(ごせんぶつ)」「御移徙(ごいし)」等の云い方があるようです。私たちの住む上越地域、特に糸魚川の一部地域においては、家を新築した後、この渡座法要を済ませておかない(仏様が不在の状態の)まま、その家で不幸があった場合、葬式を上げることができないという語り伝えがあるほど、古くから、この渡座法要の重要性がうたわれてきました。このため、私たちの経験上では、仏壇のある住まいの建て替え新築であれば、完成後のかなり早い時期(およそ数ヶ月~半年以内)に執り行うケースが多いようです。

わたませ法要には、その家のお寺様と親族、そしてその家を建てた大工の棟梁(施工会社)などを招くのが一般的です。このため、私たちもこれまで多くの新築住宅のお引き渡し後に、この渡座法要並びにその後に開かれるお斎(おとき)の席にお招きいただくことがありました。

家の新築にあたり、地鎮祭や上棟式のことは広く一般的に知られていますが、この渡座(わたませ/わたまし)をご存じないという方は非常に多いと思います。それもそのはず、実はこのわたませ法要、全国でも非常に限られた地域での風習らしく、この周辺地域では、上越・糸魚川地域から富山県東部(朝日町?)あたりまでしか執り行われていない行事のようです。理由ははっきりしませんが、まさに、この地域独特の伝統文化であるといえます。

しかし、そのわたませも、年々執り行う家庭が少なくなってきているようです。世代交代が進み、家づくりの中での祖父母・親世代の関わりが薄くなっていることに加え、そうした伝統文化についてのアドバイスができる住宅会社も少なくなってきていることも大きく影響しています。

もちろん、こうした行事を取り入れるか否かの選択は自由ですし、迷信のように縛られる必要もないと思います。しかし、その意味をよく知り、家族として十分に判断をした上での選択があるのとないのとでは、大きく違ってくると思います。

家族は先祖代々のつながりによって生かされています。それぞれの地元ならではの暮らし方、家族ならではの暮らし方はある意味無形の財産です。そのつながりを後世に残すお手伝いをすることもまた、私たちの仕事です。

お盆にちなんでのちょっとした話題でした。この地域で皆様と共に最高の地元ライフを。

|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|

えご干し

August 13, 2016

本日よりお盆休みに入られる方も多いことと思います。皆様、お墓参りの準備はいかがでしょうか?また、全国各地より、しばらく離れて暮らしていた親戚、兄弟がこの地元に戻ってくる時期。帰省された方の中には、地元で暮らす私たちの何気ない日常生活に、何とも言えない懐かしさや、暮らしの豊かさを感じている方も多いのではないかと思います。

さて、キノイエのスタッフも先日、お墓参り用具やお寺さん用のお布施袋などを用意しようと、とあるお店に入ったところ、こんな光景を見ました。

これは、糸魚川市内の海岸部で特に夏の風物詩にもなっている「えご干し」です。地元の方なら馴染の深い光景です。ちょうど干し終わって店先に置いておいたものでしょう。

この時期、夏の涼味として各家庭の食卓に上がる郷土料理の「えご」は、乾燥させた海藻のエゴ草を茹でながら、木べらで底のほうからかき混ぜながら40分ほど練る「えご練り(ねり)」によってつくられます。冷やしたえごを酢味噌でいただく。寒天とはまた違ったなんともいえない食感とほんのりと香る磯の風味、そしてさっぱりとした酢味噌の味。この季節には欠かせない最高の地元定番グルメです。

この町家風情のお店は、江戸時代初期から代々続く老舗の祝儀・仏具用品の専門店。一人ひとりのお布施や祝儀袋に丁寧に手書きの筆字を入れる作業同様、こうして食の伝統もまた代々受け継がれて現在に至ります。

ちなみに、「えご干し」にとって大切なのは、日当たりと風。写真のように、ござの上に広げて干すのが一般的ですが、海岸沿いの住まいでは、国道沿いの防波堤に直接並べるケースもよく見かけます。

えご練りは作り手によって食感や色みなどが異なり、家々の味があると言われています。住まいもまた、暮らし方により、そうした「味」の違いが出ることころに、価値があるのではないかと思います。

身近なところに「最高の地元ライフ」が転がっています。

|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|

大盛況御礼

August 12, 2016

昨日、糸魚川市民会館前特設会場にて開催されましたカネタ建設主催の地域還元感謝祭「オレンジフェア2016」にご来場いただきました皆様、本当にありがとうございました。

おかげさまで、昨年を凌ぐ過去最高4,000名(報道発表)というご来場をいただきました。スタッフ一同、心より御礼申し上げます。

このオレンジフェアは、この上越地域で暮らす全ての人への感謝の気持ちを込めて贈る大切な還元祭です。そして私たちスタッフにとっても「人の展示会」、及び「研修の日」と位置付けている大切な一日でもあります。まさに「最高の地元ライフ」をまずは私たちスタッフ自らが地でいこうと12年間継続してきた結果、地域の代表的な夏の行事へと成長してまいりました。少しずつ地域の皆様に浸透しつつあることを実感しています。

こちらのオレンジフェアの詳細、当日の様子につきましては、運営会社であるカネタ建設のウェブサイトをご参照ください。

<お盆休み期間の営業について>

さて、ここで、キノイエ上越モデルハウス「塩屋新田の家」より、お盆期間中の営業日のお知らせです。

お盆期間は休まず営業いたします(17日(水)は通常通りの定休日)。

皆様のご来場をスタッフ一同、お待ちしています。

【8月】

13日(土)営業日(10:00~16:00)

14日(日)営業日(10:00~16:00)

15日(月)営業日(10:00~16:00)

16日(火)営業日(10:00~16:00)

13:30~ キノイエ・セミナー「得する住宅ローンの選び方」

17日(水)定休日

18日(木)営業日(10:00~16:00)

これ以降の営業につきましては、通常通り(水曜定休)となっております。

|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|

現代町家憲章

August 11, 2016

キノイエの考え方は、建築家の趙海光(ちょう うみひこ)氏の提唱する「現代町家」の思想をベースに組み立てられています。本日は、この現代町家という思想について、少し解説を加えてみたいと思います。

「町家」と聞くと、昔ながらの家並みを想像する人も多いかと思いますが、現代町家の取り組みは、単に懐古主義の家を建てようというものではありません。むかしの町家に置き忘れてしまった、日本の暮らしのよさを現代の住宅事情と暮らし方に上手く取り入れることを基本にしつつ、地域ごとの特性に合わせ、ルール化された先進の設計システムによって合理的かつ経済的につくることを目的にしています。

ちなみに、むかしの町家を町家たらしめていたのは、「接道性」と「接隣性」だといわれています。この地域でも多くの町家は道に接し、隣家に接して、隙間なくびっしりと建っています。屋根・軒・格子を連ね、それが調和を生み、独特の美しい景観をつくり出していました。しかし、現在はそれと同じようには建てられません。道路後退や隣地境界など、今の建築法規に従わなければならないからです。

法規によって隙間や寸地が生じてしまうのが、今の家です。この半端な空地(くうち)が、家並みを崩し、不揃いな景観を生んでいます。建物はポジ(陽)で、残された空地はネガ(陰)にされてきました。現代町家は、このネガ部分に注目し、空地を部屋の一つに取り込む設計を考え出しました。

空地に木や草花を植え、そこを部屋の一部として内部化(ソトとナカをつなぐ)しながら、道路側にも開いて、家の前を通る人にもよき印象を与える、そんなあり方です。

そして、そこには共通の思想があり、総合して「現代町家憲章」と呼ばれています。関わる工務店は皆、この憲章に則った家づくりを行っています。

<現代町家憲章>

・美しい町並み景観をつくる家であること

・緑に溢れる家であること

・長い必要・好み・寿命に応える家であること

・地震で倒れない家であること

・自然エネルギーを活用した家であること

・特に、風がよく通る家であること

・きれいな室内空気の家であること

・木をたくさん用いる家であること

・土・紙など自然素材を用いる家であること

・楽しくお手入れできる家であること

・その家は、前を通る人の家でもあること

どれも普遍的であり、家づくりの本来の価値がここにあるのではないかと考えています。服を購入する時、単体で見た時のデザインと店員さんの説明を気に入り、買ってはみたものの、実際に出かける場面が想定できていなかったり、周囲と調和しない服であった場合、とても残念な結果になってしまいます。

住宅は一点ものであり、服のように買い直すことができません。商業主義になりがちな住宅業界の流れの中で、少しでも住まい手の皆様に、家を建てることの尊い価値を思い出していただき、永く住まい続ける喜びを最大限に感じていただけるような家づくりを続けていきたいと私たちは考えています。

|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|

階段を美しく

August 10, 2016

キノイエの階段はいくつもの杉材を貼り合わせて踏板に使用しています。

階段を上る時と降りる時、表情が若干変わります。

このテクスチャは、既製品の階段では表現できない美しさです。

シンプル・イズ・ベスト。毎日、使う場所だからこそ、美しさにこだわりたいものです。

|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|

最新の記事

最新の記事 月別ブログ記事

月別ブログ記事 カテゴリー

カテゴリー